近日,由中国科学院高能物理研究所王建民研究员和中国科学技术大学天文学系李剑特任教授共同领导的国际合作团队,利用费米伽马射线空间望远镜(Fermi-LAT)长达15年的观测数据,成功探测到来自星系中心超大质量黑洞周围冕区的伽马射线辐射,首次证实了在缺乏喷流的射电宁静活动星系核中,其黑洞的冕可产生高达百GeV能级的伽马射线辐射,并发现冕区存在“致密-延展”的双重结构。这一结果为理解星系中心黑洞的粒子加速机制开辟了新途径。该研究成果于2025年6月20日以《Fermi detection of gamma-ray emission from the hot coronae of radio-quiet active galactic nuclei》为题发表于《自然 天文》(Nature Astronomy)。

黑洞的冕区是位于吸积盘上方的充满高温等离子体的区域,是产生高能粒子的重要场所。然而,由于辐射信号微弱、背景干扰复杂,过去三十年间多个空间望远镜均未能在伽马射线波段明确探测到黑洞冕区的伽马射线辐射。研究团队从Swift/BAT卫星巡天数据中筛选出37个邻近的、超硬X射线明亮的射电宁静活动星系核样本,利用Fermi-LAT数据开展叠加分析,最终在1–300 GeV能段探测到显著的伽马射线信号。揭示出超大质量黑洞冕区具有双重结构:

- 致密冕区(尺度约10个引力半径,折合约1000光秒),产生1至数个GeV的伽马射线——这与黑洞附近磁约束等离子体的理论预测相符;

- 意料之外的延展冕区(尺度达2.8秒差距,折合约9光年),产生能量高于数个GeV的伽马射线——该发现与现有理论模型相悖。

研究团队认为,致密冕区中产生的正负电子对会以"火球"形式剧烈膨胀(类似伽马射线暴的机制),从而形成延展冕区。在膨胀过程中,电子可能被激波重新加速,从而维持高能辐射。这一动态过程挑战了长期以来冕区处于静态的固有观点,延展冕区的发现促使我们重新思考能量如何从黑洞逃逸。我国的高海拔宇宙线观测站(LHAASO)、正在建设中的大型超高能伽马源立体跟踪装置(LACT),以及国际上正在建设的切伦科夫望远镜阵列(CTA)等设施可在TeV能段进一步探测这些结构,有望建立其与高能宇宙射线及中微子的关联。

论文第一作者为中国科学院高能物理研究所博士后刘均荣,王建民和李剑为共同通讯作者,该项目得到国家自然科学基金、国家重点研发计划的资助和支持。这一研究成果被斯坦福大学报道(https://glast.sites.stanford.edu/news/fermi-detects-hidden-black-hole-coronae),并且被美国宇航局转载(https://science.nasa.gov/mission/fermi/)

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41550-025-02538-2

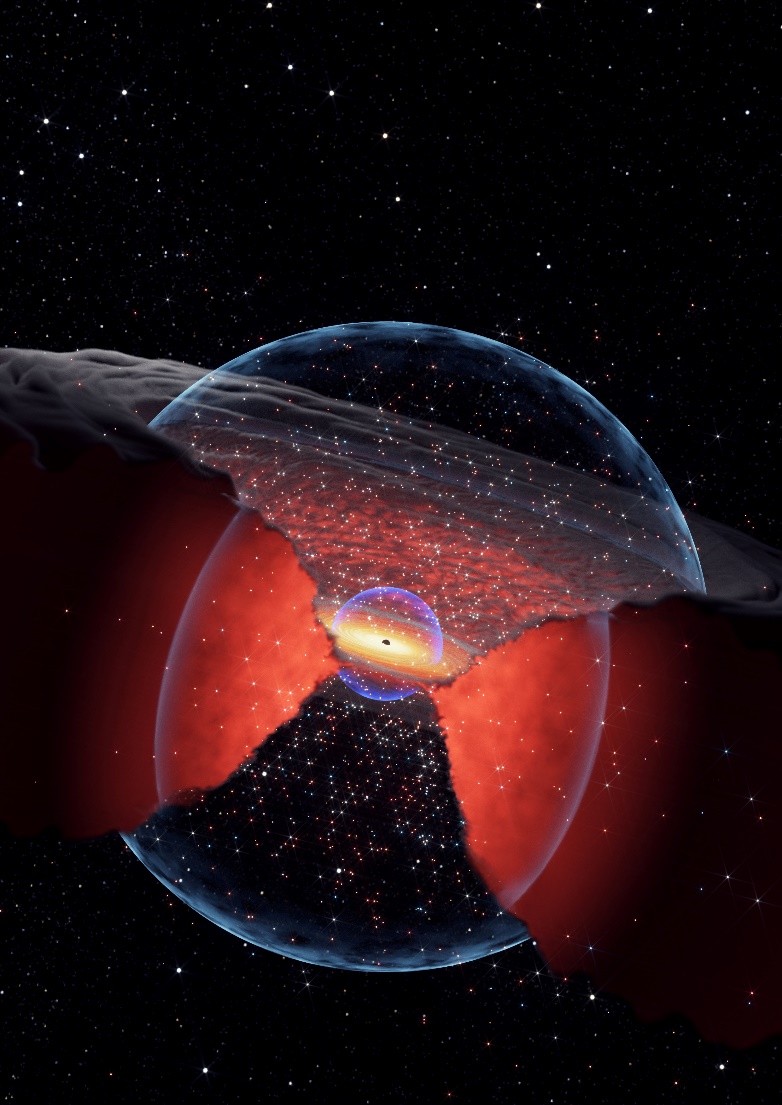

星系中心致密冕区(紫色)和延展冕区(蓝色)的示意图。

图片版权:中国科学院高能物理研究所、中国科学技术大学、科学传播实验室

附件下载: