北京量子信息科学研究院和中国科学院高能物理研究所等单位组成的研究团队,在国际上首次给出了宇宙线导致超导比特产生关联错误的直接证据。相关论文 “Cosmic-ray-induced correlated errors in superconducting qubit array”于2025年5月20日正式发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

在量子计算领域,多比特同时发生错误会显著影响纠错码的效率,特别是对广泛使用的表面码等技术方案构成挑战。因此,深入理解并有效抑制量子处理器中的关联错误,是推动大规模容错量子计算发展的关键之一。近些年,学术界普遍怀疑宇宙线可能是引发量子比特关联错误的重要因素,但一直缺乏直接的实验证据。

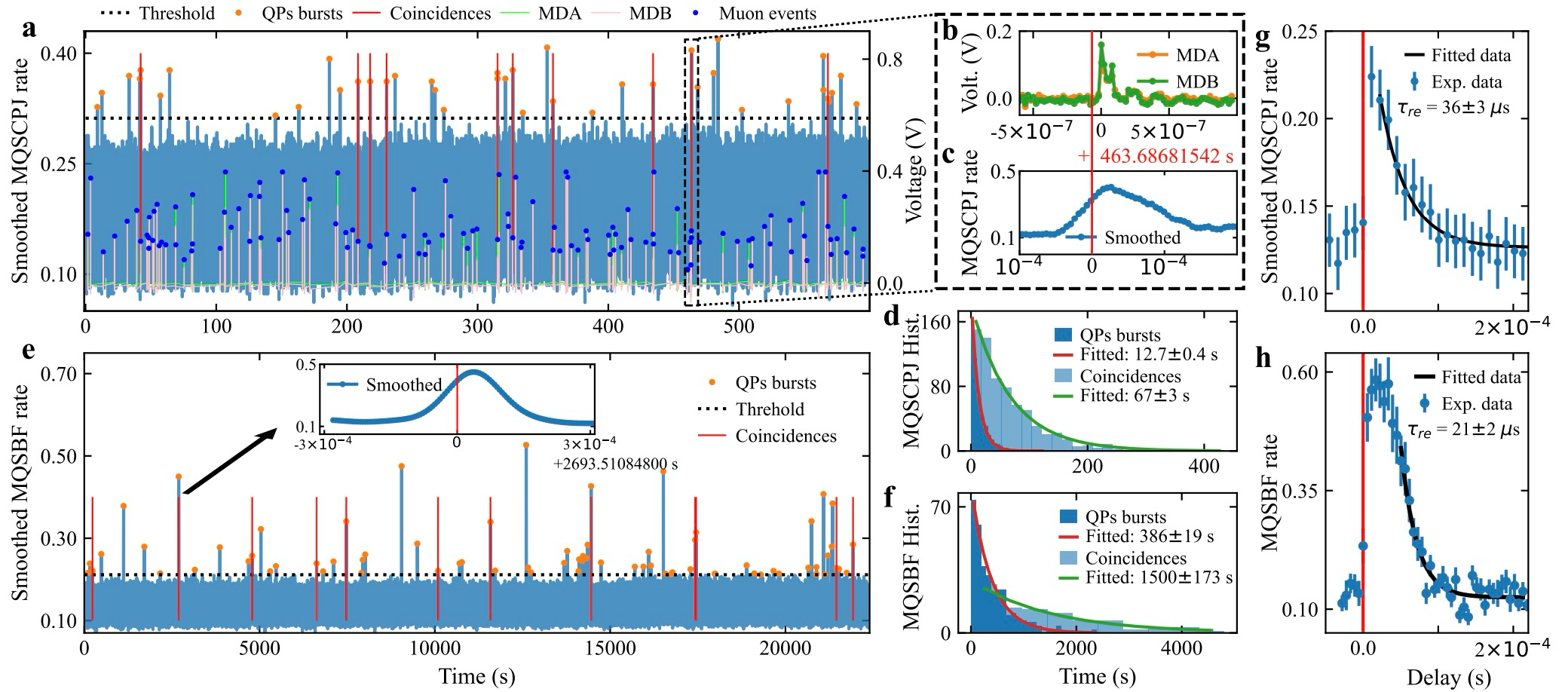

本项研究通过持续监测超导量子芯片中多量子比特同时电荷-宇称翻转(multi-qubit simultaneous charge-parity jumps, MQSCPJ)事件,发现量子芯片上关联错误的发生时间与μ子穿越芯片的事件高度重合。这直接表明μ子是超导比特关联错误的重要来源之一。为进一步厘清不同射线来源的贡献,研究团队开展了铅桶屏蔽实验,区分了宇宙线中不同粒子对关联错误的影响,发现μ子与γ射线引起的关联错误各自约占18%和82%。本项研究为理解量子比特关联错误的物理机制提供了关键证据,对提升量子处理器的稳定性与可扩展性具有重要意义,也为未来构建高可靠性的容错量子计算系统奠定了坚实基础。

相较于此前其他研究团队常用的多比特同时翻转(multi-qubit simultaneous bit flips,MQSBF)监测方法,本研究提出的MQSCPJ方案在灵敏度和效率上均表现优越。理论分析表明,该方法具备探测单个准粒子遂穿事件的能力,显示出极高的检测精度。此外,研究结果还表明,超导量子芯片不仅是量子计算的核心元器件,也可作为高灵敏度探测器,用于观测meV量级的低能声子及太赫兹频段光子,展现出在暗物质探测与宇宙微波背景辐射研究等基础物理领域的潜在应用价值。

该工作的的主要参加者包括北京量子信息科学研究院超导量子计算团队的李薛刚、王骏华、于海峰等人以及中科院高能所理论室的蔡肖夏等人和实验物理中心的丁雪峰。本工作得到了国家自然科学基金委、中国科学院高能物理研究所引进人才项目等相关项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-59778-z

(a) 连续监测多比特同时电荷-宇称翻转事件的时间序列。(b), (c) 典型重合(同时发生)事件的时间片段,同时显示为峰值的MDA和MDB电压被识别为μ子事件。(d) MQSCPJ实验中相邻重合事件之间的时间间隔直方图。 (e)与(a)类似,使用的是监测多比特同时翻转(MQSBF)方法来识别关联错误事件。(f)与(d)类似。(g),(h) 展示了MQSCPJ和MQSBF速率的平均动态过程,并拟合得到关联错误发生的时间长度分别为 36±3 µs 和 21±2 µs。

附件下载: