中微子溯源

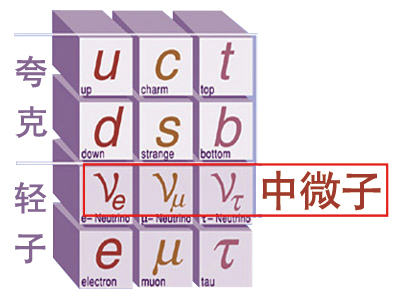

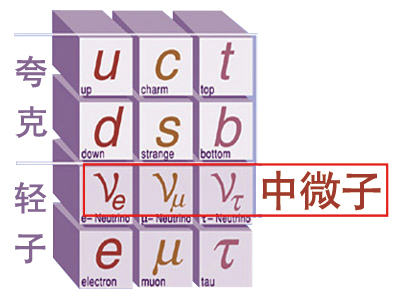

粒子物理的研究结果表明,构成物质世界的最基本的粒子有12种,包括6种夸克,3种带电轻子(电子、缪子和陶子)和3种中微子(电子中微子,缪中微子和陶中微子)。

中微子不带电,是上一世纪三十年代德国物理学家泡利为了解释贝塔衰变中能量似乎不守恒而提出的,五十年代才被实验观测到。中微子仅参与非常微弱的弱相互作用,质量非常轻(小于电子的百万分之一),因此对它的认识最晚也最少。宇宙中存在大量的中微子,大约为 300/cm3,占宇宙物质总量0.3% —1%,而可见星系仅占0.5%。中微子在最微观的粒子物理规律和最宏观的宇宙的起源及演化中都起着十分重大的作用,例如弱作用的宇称不守恒的根源在于自然界只有左旋中微子。中微子物理研究领域的几次重大突破都获得了诺贝尔物理学奖。

中微子振荡

李政道与杨振宁等在1957年提出描述中微子的理论,认为中微子质量为零。该理论随后为粒子物理的标准模型所继承,中微子质量为零也成为标准模型的一部分。中微子是否有质量,对粒子物理,天体物理与宇宙学均具有根本的影响,是过去50年里粒子物理研究最重要的问题之一。如果中微子有质量,且其质量本征态不同于弱作用本征态,由量子力学可推知中微子之间能够互相转换,即由一种中微子转换为另一种中微子,物理学称之为中微子混合,或中微子振荡。中微子振荡是探测中微子质量最灵敏的方法,也成为近年来中微子研究的中心问题。1998年,日本的超级神岗实验(Super Kamiokande)以确凿的证据发现中微子存在振荡现象,即一种中微子在飞行中可以变成另一种中微子,使几十年来令人困惑不解的太阳中微子失踪之迷和大气中微子反常现象得到了合理的解释。中微子发生振荡的前提条件就是质量不为零和中微子之间存在混合。2001年,加拿大的SNO实验通过巧妙的设计,证实丢失的太阳中微子变成了其它种类的中微子,而三种中微子的总数并没有减少。同样的结果在KamLAND(反应堆)、K2K(加速器)这类人造中微子源的实验中也被证实。Super-K实验与Homestake太阳中微子实验于2002年获得了诺贝尔奖。

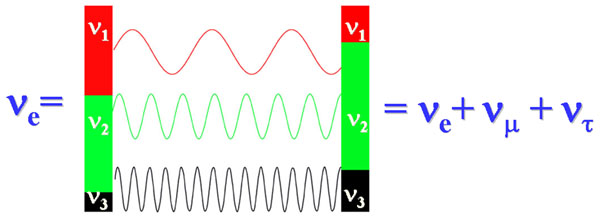

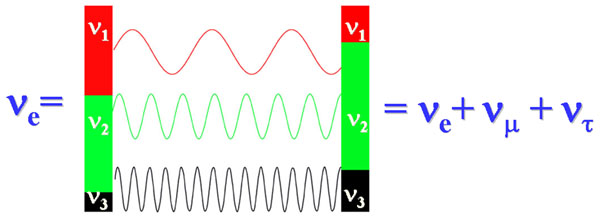

中微子振荡的原因是三种中微子的质量本征态与弱作用本征态之间存在混合。中微子的产生和探测都是通过弱相互作用,而传播则由质量本征态决定。由于存在混合,产生时的弱作用本征态不是质量本征态,而是三种质量本征态的叠加。三种质量本征态按不同的物质波频率传播,因此在不同的距离上观察中微子,会呈现出不同的弱作用本征态成分。当用弱作用去探测中微子时,就会看到不同的中微子。

中微子振荡示意图。一个电子中微子具有三种质量本征态成份,传播一段距离后变成电子中微子,缪中微子,陶中微子的叠加

大亚湾中微子实验

中微子振荡间接证明中微子有微小的质量,是迄今为止唯一超出标准模型的实验现象。描述中微子振荡的规律可以用六个参数来表示,即中微子之间的两个质量平方差Δm212和Δm322,三个混合角θ12,θ13,θ23,以及一个CP相位角δCP。由太阳中微子、大气中微子、反应堆和加速器实验得出的中微子混合的有力证据已经为大家所接受。振荡参数中已测得确切数值的有三个半:sin22θ12,sin22θ23,Δm212和|Δm322|。由中国科学院高能物理研究所王贻芳领导的大亚湾中微子实验国际科研团队首次测得θ13。实验成果在国际高能物理界引发了强烈反响,认为这是“中微子物理的一个里程碑”,被世界权威学术杂志——美国《科学》杂志评选为2012年度十大科学突破之一,并被两院院士评选为2012年国内十大科技进展。该成果也被科技日报社评选为2012年国际、国内十大科技新闻。

大亚湾反应堆中微子实验是我国进入中微子研究的切入点,通过9年持之以恒的努力,使我国的中微子实验研究从无到有并走到了世界前列。

精确测量是科学发现和突破的基础,该实验将持续运行3-5年,把sin22θ13的测量精度提高到4%左右,为中微子物理、天体物理、宇宙学等前沿科学研究提供精确的初值输入,此外,也将开展反应堆中微子能谱测量等相关研究。这些研究对基本粒子物理的大统一理论、寻找与鉴别新物理等具有重要意义,也将继续保持我国在反应堆中微子研究领域的国际领先地位。

相关链接:http://www.ihep.cas.cn/zt/zt_DYB_N/

中微子前沿

大亚湾中微子实验发现θ13远大于预期值,使得在近期内测量中微子质量顺序和CP相位角成为可能。国际上最近纷纷制订研究计划以测定质量顺序,并着手考虑CP相位角的测量。这两个基本参数的测量成为中微子研究的国际前沿热点和重大问题。

质量顺序是测量CP相位角的必要条件,也是中微子的内禀属性之一,决定了中微子的味结构,是所有粒子物理模型都必须面对的问题。它直接影响中微子及反中微子与物质的相互作用,并因此在宇宙演化、太阳及超新星中微子的产生与传播、各种长基线中微子振荡等有重要影响。