1.发展背景

20世纪中叶,随着人类开启太空时代,空间天文学得以诞生。通过高空气球、探空火箭、人造卫星、宇宙飞船、空间站等各类空间平台,搭载观测设备,人类开展了空间天文观测研究。

X射线天文作为空间天文的重要分支,主要通过探测各类天体的X射线,研究这些天体的高能物理过程和现象,包括各种尺度的黑洞、磁场极强的中子星、恒星寿命晚期的坍缩爆炸及产生的遗迹、两颗黑洞或中子星等致密天体并合、位于星系中心的活动星系核等。

此外,接近光速运动的高能粒子(包括质子、电子、氦核等)也是空间天文学的研究对象,即空间粒子探测研究,其不仅可以直接测量宇宙线,帮助人类研究宇宙线的起源、加速和传播机制,还能间接探测暗物质。

由于大气的强烈吸收作用,X射线等波段的天文观测必须在大气层之上开展,空间天文学应运而生

2.高空气球

中国空间天文观测起步于20世纪70年代,早期主要基于高空气球及载人航天等搭载方式开展。1972年,高能所李惕碚提出开展高能天体物理研究的建议。1977年,高能所宇宙线规划会议建议发展高空科学气球实验,并在顾逸东的带领下,于第二年开始逐步建立了高空科学气球研制车间。此后,高能所利用高空科学气球开展原初宇宙线成分探测,研制了从HAPI-1到HAPI-4的系列球载望远镜,获得了一批观测结果,也为后续发展奠定了技术基础。

1984年5月23日,高能所自主研制的高空气球载硬X射线望远镜HAPI-1在河北香河发放成功,飞行时间8小时,在33公里高空对蟹状星云跟踪观测两小时,在20-200keV硬X射线能段获得蟹状星云的近百万组数据,并且通过数据分析准确地得出了蟹状星云脉冲星硬X射线辐射周期,实现了我国第一次在平流层高度上对宇宙天体高能辐射的成功观测。

利用高空气球开展硬X射线天文观测

3.载人航天

3.1 “神舟二号”伽马射线监测器

高能所和紫金山天文台合作提出并自主研制了“太阳和宇宙天体高能辐射监测仪”,成为我国载人航天空间科学和应用系统中的空间天文分系统项目。监测仪由超软X射线、X射线和伽马射线等三个探测器组成。

2001年1月10日,监测仪搭载“神舟二号”飞船发射升空,探测到30余例伽马射线暴(简称伽马暴)、130余例太阳耀斑、以及142例太阳活动峰年期地磁粒子沉降事件,取得了一大批重要观测结果,展现了优秀的数据质量和较高的观测灵敏度,实现了我国首次对宇宙伽马暴等高能爆发现象的空间实测研究。

“神舟二号”飞船 伽马暴监测器

3.2 “天宫二号”天极望远镜

天极望远镜(英文简称POLAR)是高能所牵头,搭载于“天宫二号”空间实验室上的中欧国际合作项目,主要用于伽马射线暴瞬时辐射的偏振探测。天极在轨探测到55个伽马暴,已发表14个伽马暴的偏振测量结果,是目前国际上最大的高精度伽马暴偏振测量样本。此外,天极还完成国内首次脉冲星导航技术在轨验证试验,定轨精度约为20km。天极望远镜的后续项目POLAR-2也成功入选中国空间站首批科学实验,计划2025年发射运行。

天极望远镜搭载于“天宫二号”空间实验室观测伽马射线暴(艺术图)

4.天文卫星

4.1 慧眼空间X射线天文卫星

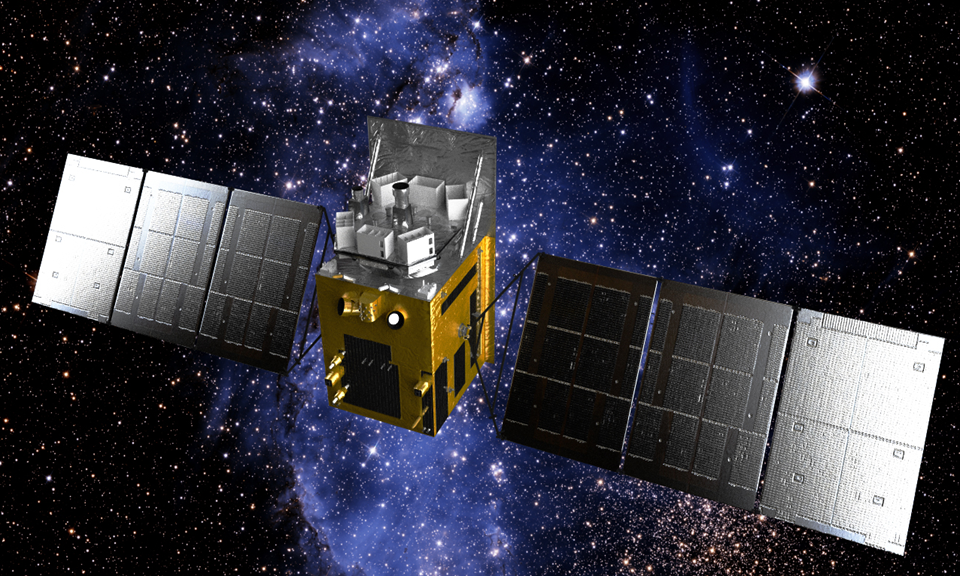

1993年,高能所李惕碚和吴枚在HAPI-4实验中,采用自创的直接解调方法对恒星级黑洞天鹅座X-1成功进行硬X射线成像,证明采用简单成熟的准直型望远镜也可以实现高角分辨和高灵敏度的硬X射线成像。在此基础上,高能所提出建造我国第一颗X射线天文望远镜——硬X射线调制望远镜(Hard X-ray Modulation Telescope,简称HXMT),并于2011年获得国防科工局和中国科学院“空间科学”(一期)先导专项的共同立项支持。作为项目的提出单位,高能所牵头负责卫星有效载荷、地面应用系统和科学研究工作。

为了纪念我国高能天体物理实验奠基人之一的何泽慧先生,硬X射线调制望远镜发射入轨后被命名为“慧眼”,寄托着利用这一集体智慧打造的观天利器,慧眼如炬探索宇宙奥秘的愿景。

慧眼卫星于2017年6月15日发射升空,习近平主席在2018年的新年致辞中将“慧眼卫星遨游太空”列为2017年我国标志性科技创新成果。

2017年6月15日慧眼卫星于酒泉卫星发射中心顺利发射升空

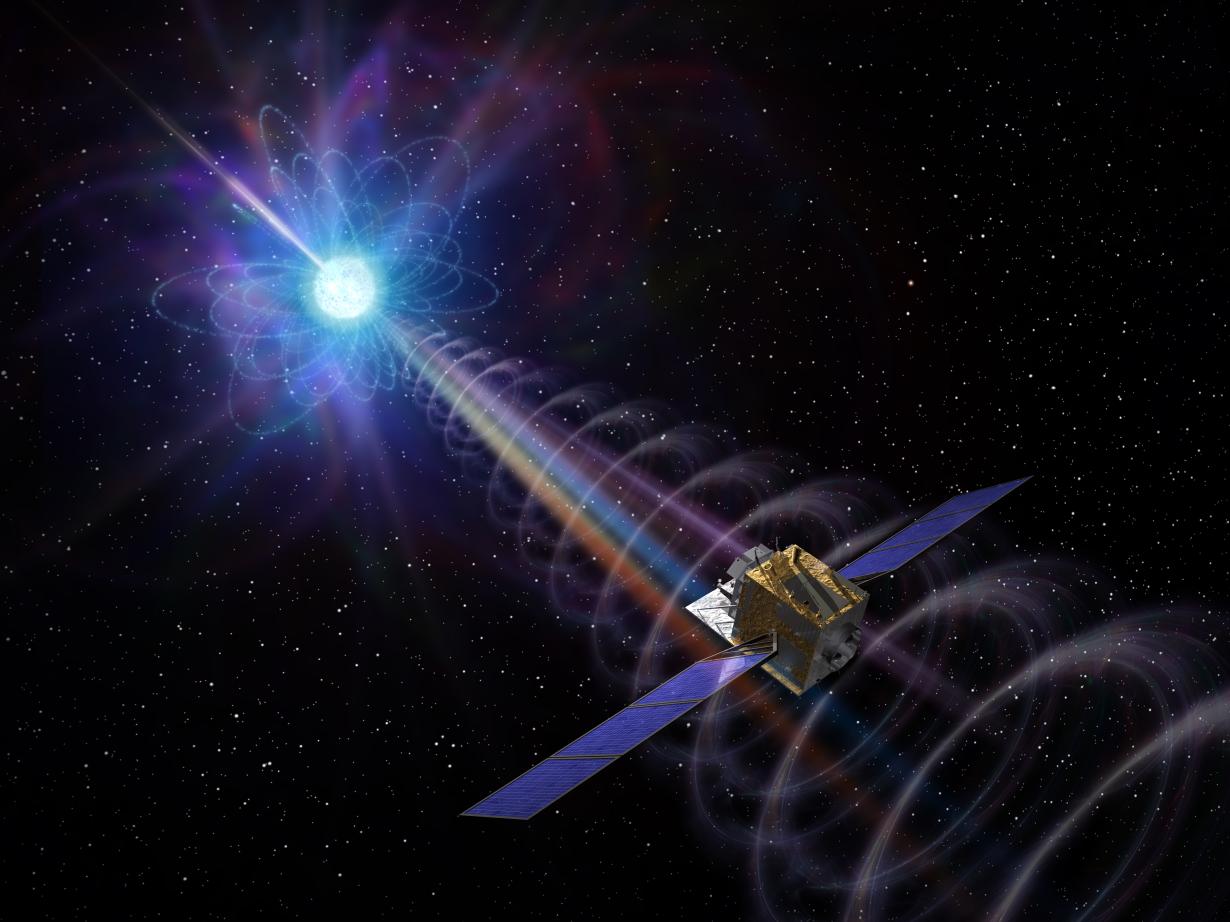

慧眼卫星遨游太空

4.1.1 结构原理

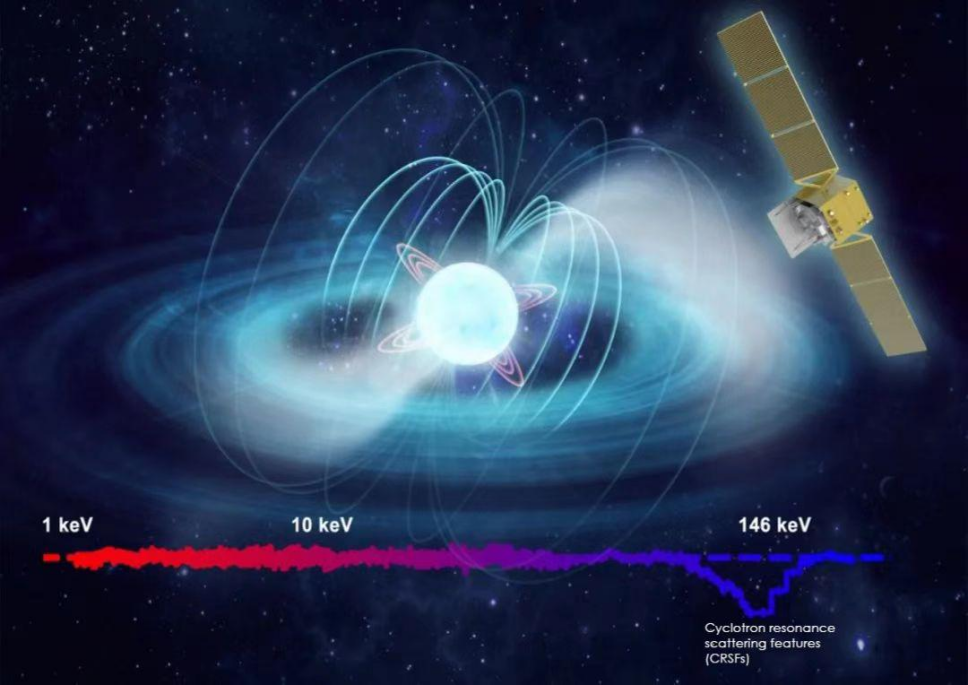

慧眼卫星主要针对黑洞、中子星等致密天体以及伽马射线暴、磁星爆发等高能爆发现象进行观测研究,其主要仪器包括高能、中能、低能三组X射线望远镜,具有扫描、定点和伽马射线全天监测等三种观测模式。凭借其宽能段、大有效面积以及高时间分辨率等科学能力,慧眼能够深入探究天体的剧烈爆发过程、中子星强磁场和黑洞强引力场中的动力学和高能辐射过程。

扫描观测:可进行宽能段大天区的X射线扫描成像

定点观测:能够研究黑洞、中子星等致密天体的宽能段X射线快速光变

伽马射线全天监测:负责监视伽马暴、地球伽马闪等高能爆发现象

4.1.2 主要成果

慧眼卫星开启了黑洞、中子星硬X射线快速光变和能谱研究的新窗口,取得了多项重大科学成果,带动X射线天文学成为我国空间科学发展的优势领域。慧眼的亮点成果包括:

- 以国际最好数据质量和最丰富信息发现快速射电暴的X射线对应体,首次确认快速射电暴来自磁星,为2020年国际十大科学突破之一“快速射电暴来自于磁星”做出重大贡献;

- 两次刷新来自中子星的宇宙最强磁场直接测量记录;

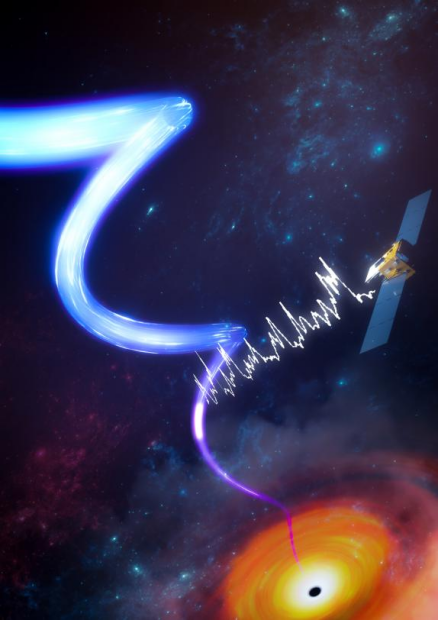

- 发现距离黑洞最近的相对论性高速喷流;

- 发现黑洞双星系统冕高速逃离黑洞的现象;

- 参与监测首个双中子星并合引力波事件;

- 开展了国际最高精度的X射线脉冲星导航试验等。

慧眼卫星大幅度刷新直接测量宇宙最强磁场记录

慧眼卫星发现距黑洞最近的相对论性喷流

慧眼卫星确认快速射电暴来自于磁星

慧眼卫星参与监测首个双中子星并合引力波事件,对其电磁对应体的高能辐射性质给出严格限制

4.2 “怀柔一号”极目卫星

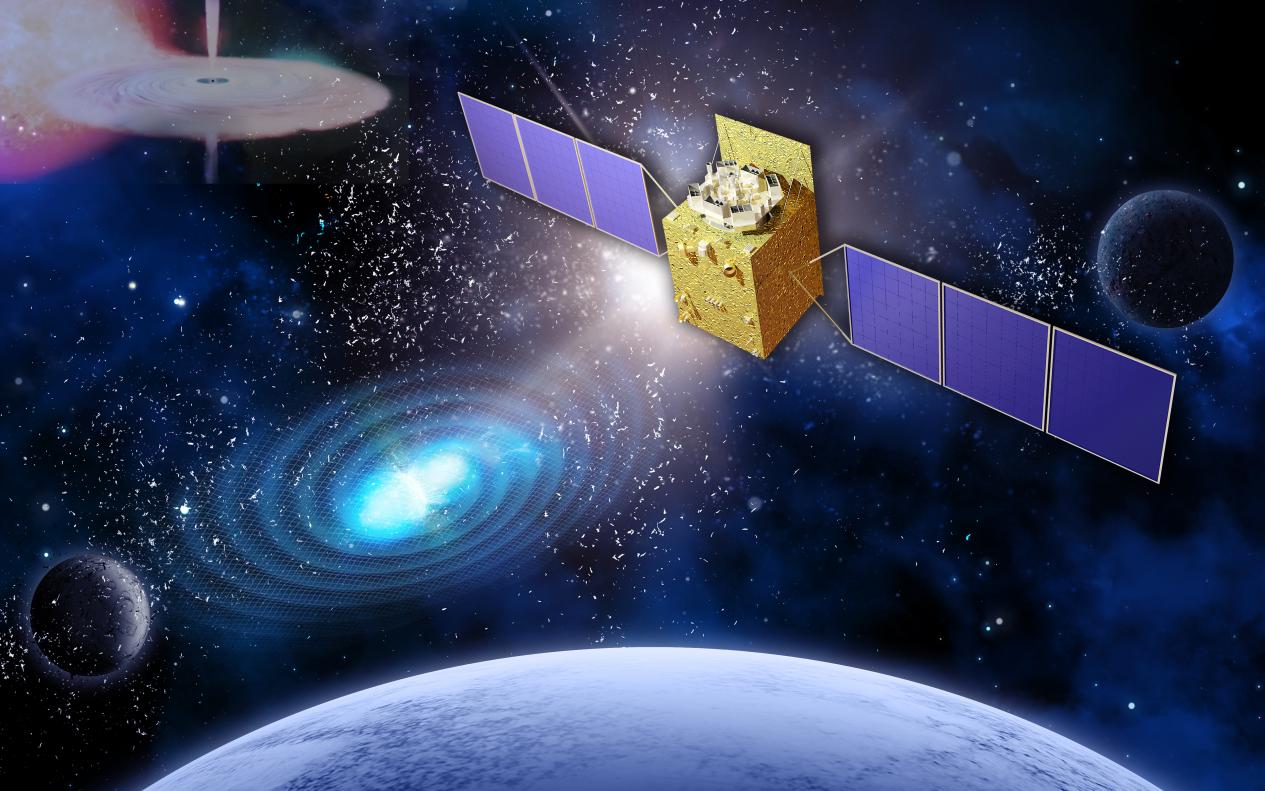

“怀柔一号”引力波暴高能电磁对应体全天监测器简称极目卫星(英文简称GECAM),是针对引力波天文学而建造的空间天文望远镜,也是中科院空间科学战略性先导科技专项(二期)的首发科学卫星,2018年12月正式立项,2020年12月发射。GECAM由两颗微小卫星组成,采用了一系列创新的有效载荷和卫星平台技术,并开创性地使用北斗卫星导航系统实现了星地准实时通讯,使我国在伽马射线全天监测方面迅速取得重要观测能力。

“怀柔一号”极目卫星在轨观测(艺术图)

5.探索极端宇宙计划

2018年,高能所整合原有实验方案,提出“探索极端宇宙”计划,致力于通过两项不同类型的空间任务(空间粒子探测和空间X射线观测)研究宇宙中的六大极端问题——极端起源、极端能量、极端天体、极端引力、极端磁场和极端密度;这六极端涵盖了当今世界上最热门的物理和天文前沿。这一计划的实施,预期将使我国成为探索极端宇宙的先行者和领跑者!

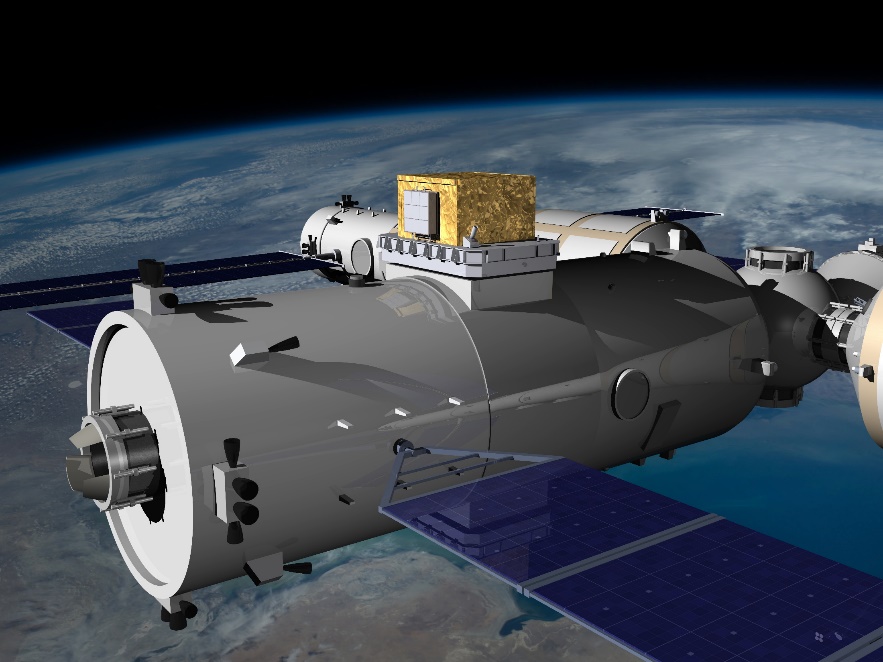

5.1高能宇宙辐射探测设施(HERD)

宇宙线是粒子物理和天体物理关注的焦点,其能量范围跨度极大(109eV到1020eV),已知最高能量达到3×1020eV;这种极端能量远超地球上最大的粒子加速器的加速能量,很可能有新物理蕴含其中。同时,宇宙线粒子的极端能量也预示着宇宙中存在着一些由极端天体形成的超级加速器,比如银河系外活动的超大质量黑洞——耀变体;其辐射的γ射线不像带电粒子那样会被磁场偏折,有助于我们直接对这些极端天体以及“它们是如何加速宇宙线的?”进行研究。此外,暗物质的间接探测也需要宇宙线,而暗物质粒子主要产生于宇宙大爆炸的极端过程中,这样的极端起源对我们理解超出粒子物理标准模型的新物理和宇宙早期历史非常关键。总之,极端起源、极端能量、极端天体等问题的答案就藏在了小小的宇宙线粒子之内,而HERD将对其进行研究。

中国空间站上的高能宇宙辐射探测设施(HERD)设计效果图

5.2增强型X射线时变与偏振空间天文台(eXTP)

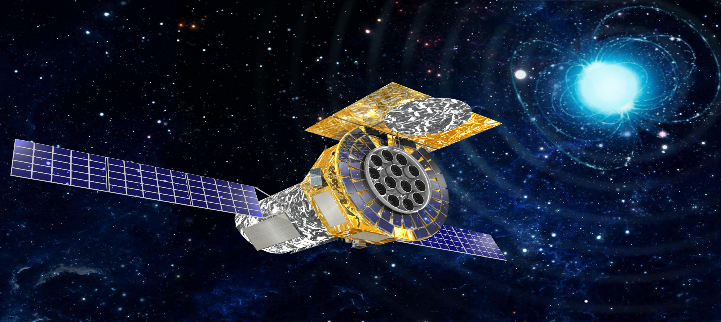

高能所提出并领导了增强型X射线时变与偏振空间天文台(eXTP),其主要科学目标可以归结为“一奇二星三极端”,通过对一奇(黑洞)、二星(中子星和夸克星)开展高精度多参数(偏振、时变、能谱)X射线观测,探索黑洞的极端引力、中子星或夸克星的极端密度、磁星的极端磁场等极端物理环境下的物理规律。2018年3月《科学》杂志报道了eXTP,评价称“中国在为一个雄心勃勃的X射线天文台磨刀,而这个项目将稳固中国在X射线天文领域领导者的地位。”

增强型X射线时变与偏振空间天文台(eXTP)

6. 展望未来

展望未来,高能所将以粒子天体物理和高能天文作为重要发展方向,逐渐发展形成优势学科领域。围绕空间X射线天文和空间高能粒子探测这两条主线,研究规划如下:

- 空间X射线天文:以“慧眼”卫星(Ingiht-HXMT)、“怀柔一号”极目卫星(GECAM)等现有空间天文设备开展科学观测研究,完成爱因斯坦探针卫星后随X射线望远镜(EP/FXT)和空间变源监视器卫星伽马射线监测器(SVOM/GRM)的工程研制,推进增强型X射线时变与偏振天文台(eXTP)、POLAR-2等项目的立项,同时瞄准中远期发展,开展宽波段X射线成像与偏振望远镜(WXPT)、猎人星座计划(CATCH)等项目预研。

- 空间高能粒子探测:以国际空间站AMS试验等项目为基础,推进研制安装于中国空间站的高能宇宙辐射探测设施(HERD),同时针对中远期开展伽马射线天文台(MeVGRO)等项目预研。

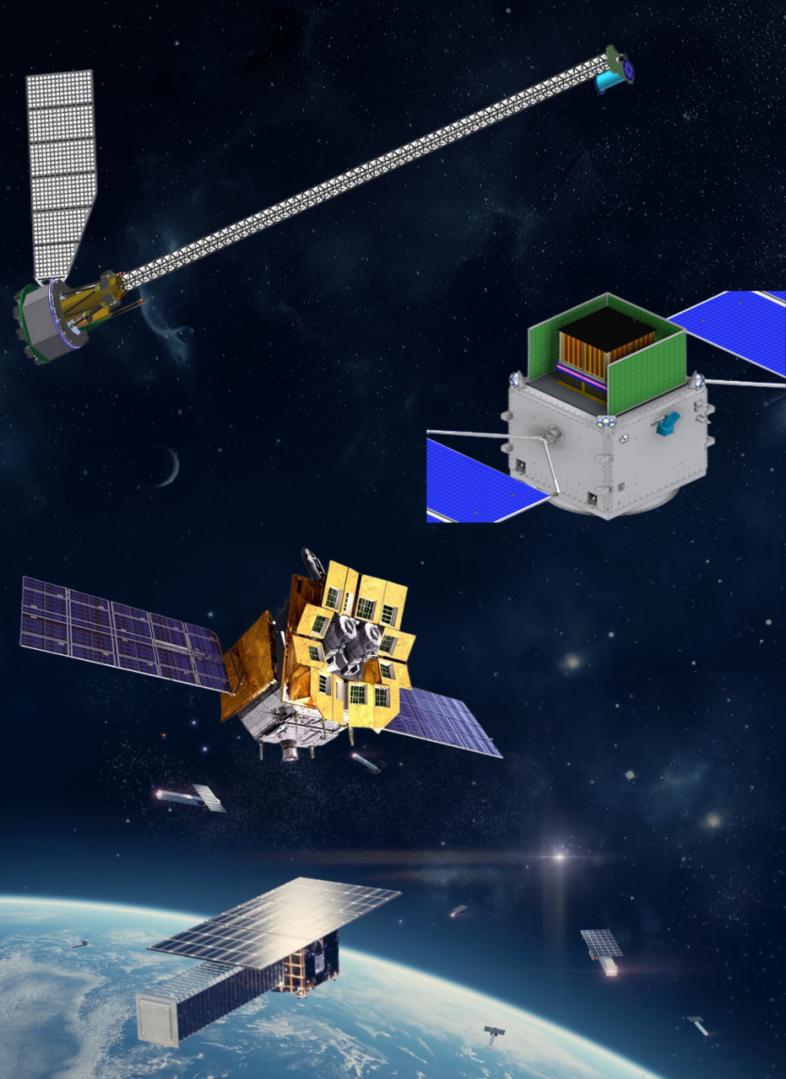

高能所正在研制和部署的未来空间天文项目