捕捉幽灵粒子:中微子

1.1神秘的“幽灵粒子”

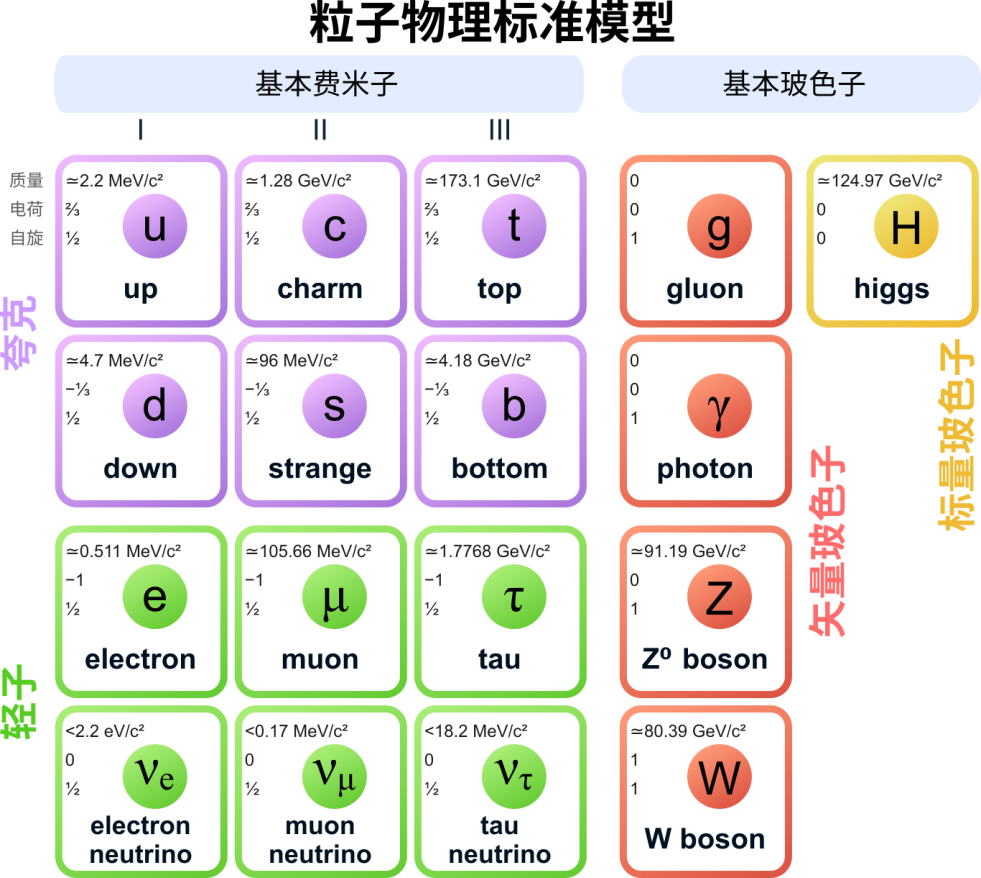

中微子是组成物质世界最基本的粒子之一,共有三种,分别是电子中微子(νe),缪中微子(νμ)和陶中微子(ντ)。它们不带电,与物质的相互作用非常微弱,极难探测,因此常被称为“幽灵粒子”。

大多数粒子物理和核物理过程都能产生中微子,例如核反应堆发电(核裂变)、太阳发光(核聚变)、天然放射性(贝塔衰变)、超新星爆发、宇宙射线撞击大气等等。我们周围充斥着大量中微子,例如,每秒钟约有1千万亿个来自太阳的中微子穿过每个人的身体,但由于它几乎不与物质发生反应,我们无法感知。中微子有大量谜团尚未解开,包括它的质量大小和起源、是否为马约拉纳粒子、是否造成了宇宙中物质与反物质的不对称等等。中微子振荡是唯一超出粒子物理标准模型的确凿实验现象。一般认为,中微子研究是发现新物理最重要的突破口之一。

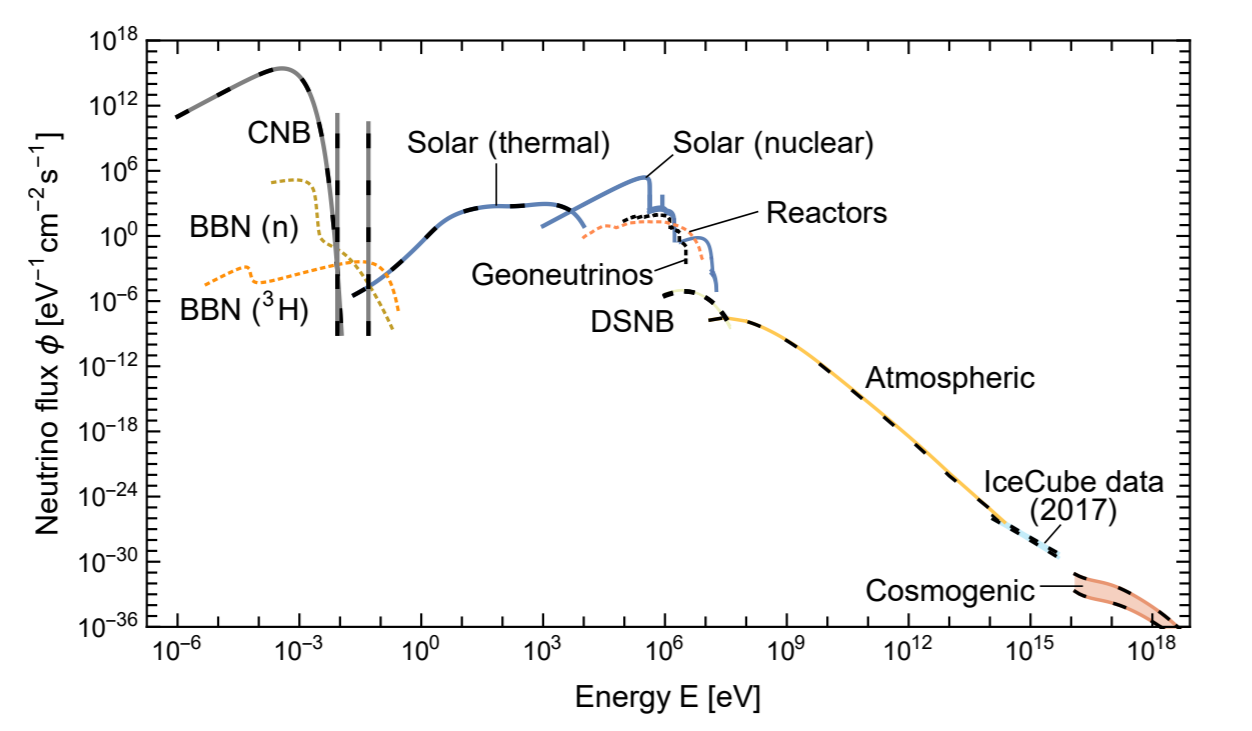

到达地球的各种类型中微子的完整能谱

(E.Vitagliano,I.Tamborra,G.Raffelt,Rev.Mod.Phys.92(2020)45006)

1.2中微子发展简史

(1)1930年:提出中微子假说

为解决原子核贝塔衰变的能量不守恒问题,奥地利物理学家泡利首次提出中微子存在的假说

(2)1956:首次探测中微子

美国物理家莱因斯和柯温在核反应堆附近开展实验,首次直接证实中微子的存在

(3)1962:发现第二种中微子

莱德曼、施瓦茨和斯坦博格利用美国布鲁克海文的加速器证明存在第二种中微子

(4)1968:首次探测到太阳中微子

戴维斯等人首次观测到太阳核聚变产生的中微子,并发现它远少于预期,引发了持续40余年的“太阳中微子丢失之谜”的研究

(5)1987年:首次探测到超新星中微子

日本科学家小柴昌俊领导的神冈实验,首次观测到超新星SN1987A产生的中微子

(6)1998年:发现大气中微子振荡

梶田隆章代表超级神冈实验宣布发现大气中微子振荡,表明中微子具有非零质量

(7)2001年:发现太阳中微子振荡

加拿大科学家麦克唐纳领导的SNO实验发现太阳中微子振荡

(8)2012:发现第三种中微子振荡模式

中国大亚湾反应堆中微子实验发现一种新的中微子振荡模式,并测量了其混合角θ13

1.3中微子振荡

从1968年出现“太阳中微子丢失之谜”起,经过几十年的探索,分别在1998年和2001年以确凿的实验证据发现了大气中微子振荡和太阳中微子振荡。

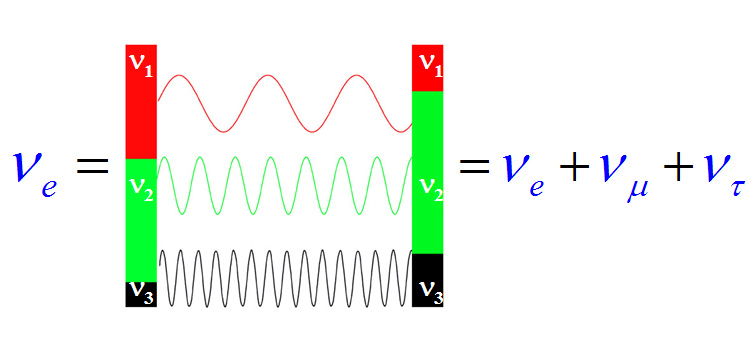

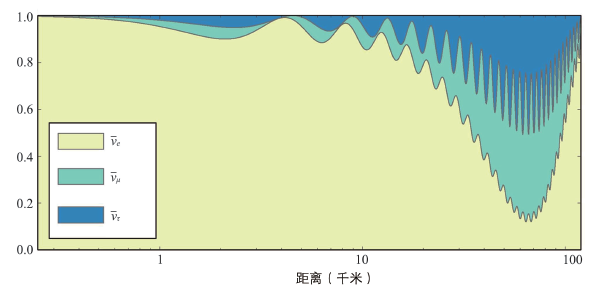

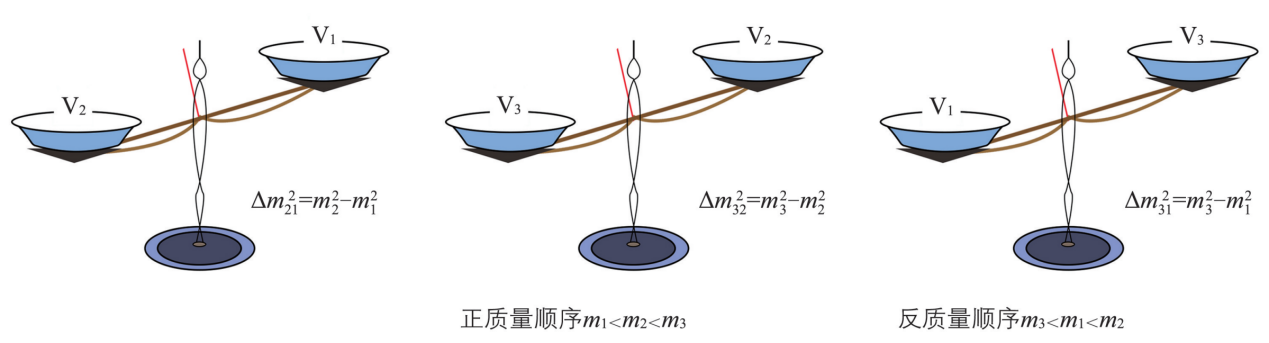

中微子振荡是指中微子在飞行过程中会自发地、周期性地改变其自身的种类。它只有在中微子质量不为零时才能发生,而粒子物理标准模型一直认为中微子质量为零。中微子有三种(味道):分别是电子中微子(νe),缪中微子(νμ)和陶中微子(ντ)。一个电子中微子(或其它种类的中微子)由三种不同质量的量子态(ν1,ν2,ν3)叠加组成,不同质量态的量子本征频率不同,在飞行过程中,这些态的量子干涉导致一部分电子中微子转化为其它种类的中微子,形成中微子振荡。

三种中微子之间的振荡由6个参数描述:跟振荡振幅相关的三个混合角θ12,θ23,θ13,跟振荡频率相关的2个质量平方差Δm221,Δm232,跟正反物质不对称相关的电荷宇称相角δCP。

中微子振荡是超出粒子物理标准模型的实验现象,是研究中微子质量最灵敏的手段,也很有可能解释宇宙正反物质不对称之谜。

中微子振荡示意图。一个电子中微子νe由三个不同质量的量子态(ν1,ν2,ν3)叠加组成。在飞行过程中,不同质量的量子态本征频率不同,量子干涉效应导致中微子振荡现象。

1.4 中国“猎眼”的诞生

要捕捉到中微子,靠的是大面积极弱光探测技术,目前唯一可行的就是光电倍增管技术,被称为科学家捕捉光信号的“猎眼”。

光电倍增管(简称PMT)是一种通用的电真空器件。但对中微子探测来说,光电倍增管要灵敏到能探测单个光子。而为了降低造价,需要大面积的光电倍增管,国际上只有欧洲和日本的2-3家公司可以制造。

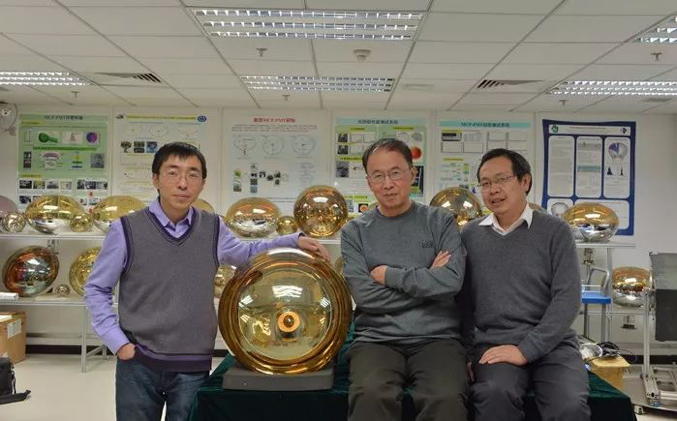

自20世纪末,高能所就试图在国内研制大面积光电倍增管。2008年大亚湾反应堆中微子实验工程建设期间,高能所启动“江门中微子实验”关键器件——光电倍增管的预研,希望实现国产化,推动我国光电探测技术的发展。

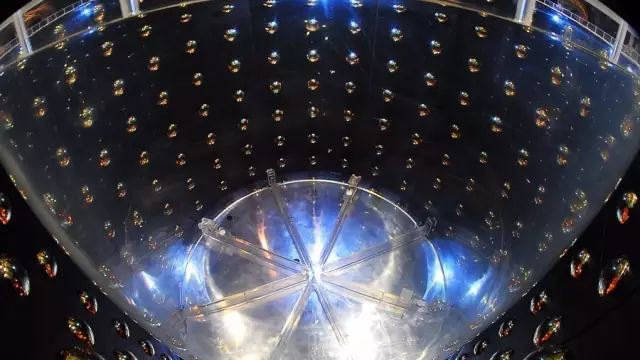

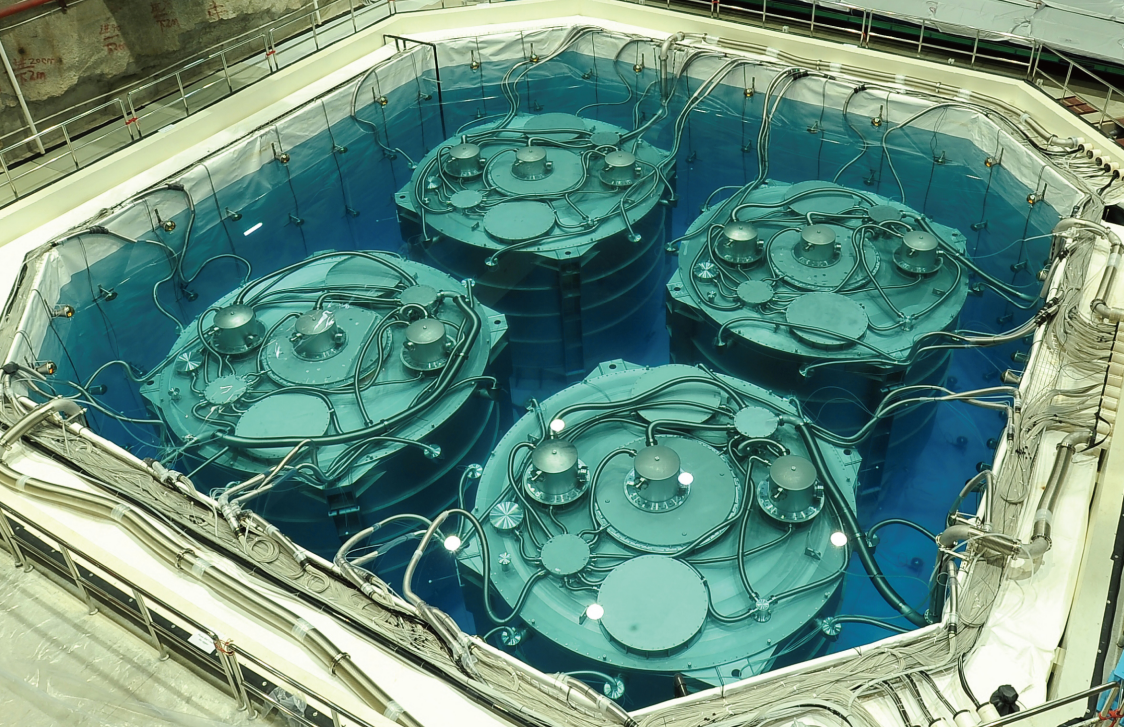

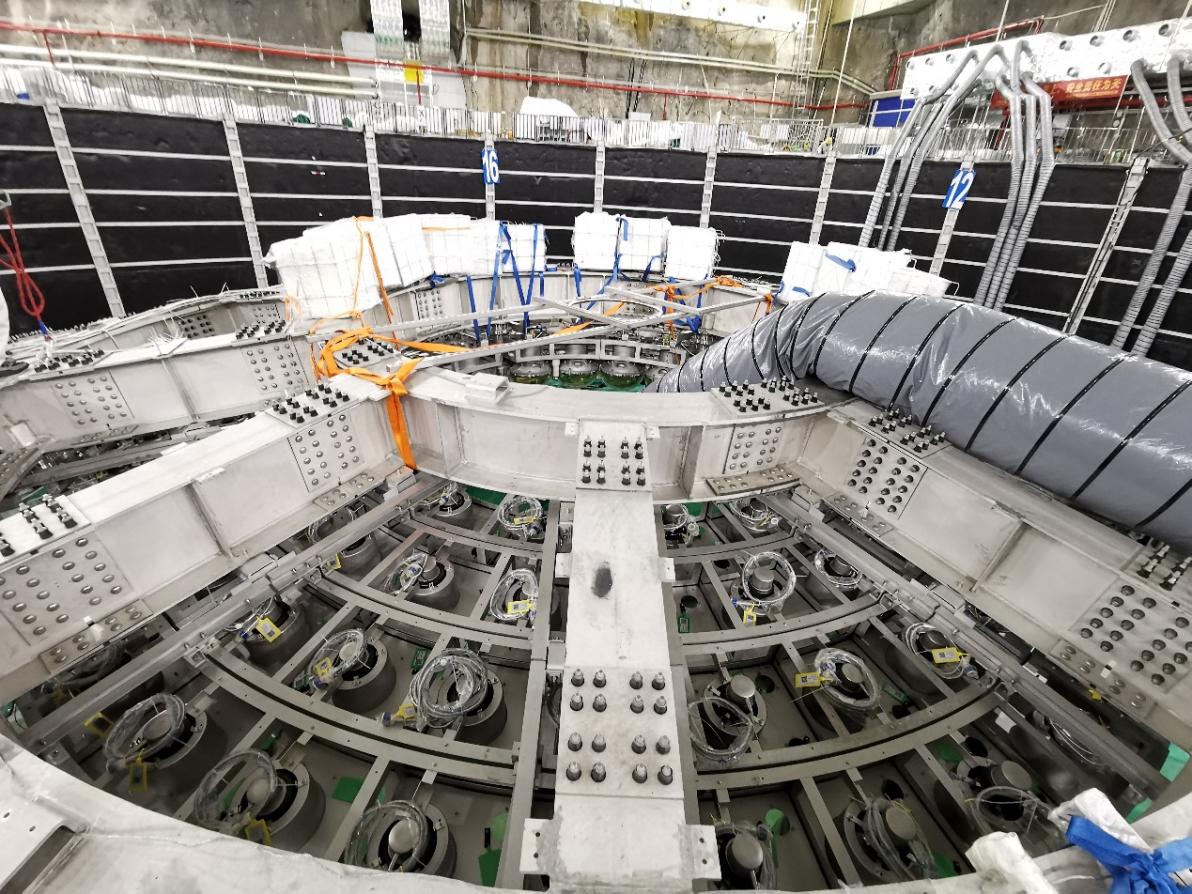

大亚湾中微子实验的中心探测器

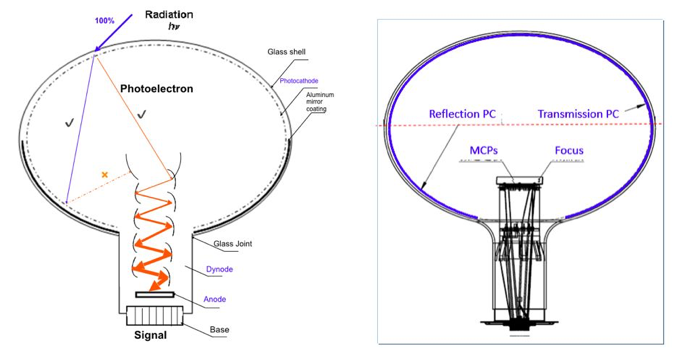

打破了国际上通行数十年的基于“打拿极”的电子放大,创新性地将大面积的微通道板(简称MCP)作为光电倍增管的倍增极,使电子在微通道的壁间碰撞,实现倍增放大,获得极高的空间和时间分辨率。2009年,该设计获得国家发明专利,随后,相继获得美国、俄罗斯、日本和欧洲等国家的发明专利。

左图:20吋大面积PMT,常规打拿极结构。下半球的光子被挡住,无法被探测到

右图:高能所设计的MCP-PMT。下半球的光子可以被探测到

高能所联合国内多家单位组建产学研联合攻关合作组,经过多年努力,研制成功世界最高光子探测效率的20吋静电聚焦型MCP-PMT,打破了日本公司对20吋PMT的垄断,完成江门中微子实验所需的15000支MCP-PMT的生产,成功完成研发并实现产业化。

从8吋到20吋

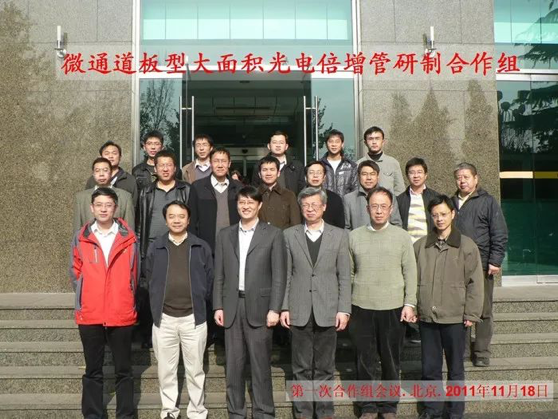

2011年高能所联合国内多家单位组建产学研联合攻关合作组;

2012年制备出第一只8吋的可探测单光子的MCP-PMT样管;

2014年制备出第一只20吋可探测单光子的MCP-PMT样管;

2015年底研制出满足江门中微子实验(JUNO)要求的样管,通过国际招标,合作企业拿到JUNO 20吋大面积高量子效率光电倍增管订单的75%,一共15000只;

2016年建立生产线;

2017年至今,持续生产稳定合格的PMT;

2020年9月完成江门中微子实验15000只订单,并积极开拓国际市场和国内外其他大科学装置的应用;

2020年通过由核学会组织的科技成果鉴定,产品总体性能和关键技术指标到达国际领先水平,并获得光学工程学会科技进步一等奖,中国产学研合作创新成果一等奖。

微通道板型大面积光电倍增管研制合作组第一次会议

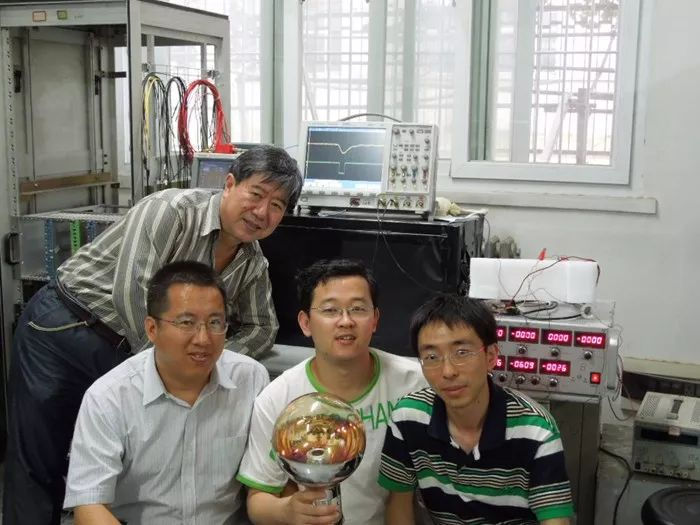

2013年第一支可测试8吋MCP-PMT在高能所进行测试

20吋大面积MCP-PMT样管

在实验室测试20吋样管

光电倍增管合作组----高能所主要人员(左起:王贻芳,钱森,赵天池,刘术林)

20吋光电倍增管正在进行批量防水封装

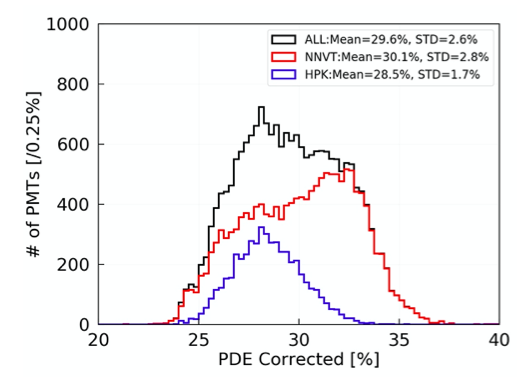

国产光电倍增管的光子探测效率(红色)高于进口产品(蓝色)

破解“变身”密码:大亚湾中微子实验

2.1 研究背景

》为什么13重要?

θ13是自然界的基本参数之一,同时,它的大小决定了未来中微子实验研究的发展方向,也是解开宇宙中最大谜团之一——“反物质消失之谜”的必备钥匙。

除了13外,中微子振荡参数中还有质量顺序和电荷宇称相角未知。如果13太小,现有技术和能力就无法测量这两个未知量。

宇宙诞生之初,根据粒子物理基本规律,物质与反物质应该是等量产生的,但现在宇宙中找不到反物质大量存在的迹象,被称为“反物质消失之谜”。如果13比较大,电荷宇称相角也比较大,中微子振荡就有可能造成宇宙早期的反物质消失。

》反应堆中微子振荡

核电站通过原子核的裂变不仅仅提供电力,还释放出大量电子反中微子。它们在传播过程中会发生振荡,部分转变成缪子反中微子和陶子反中微子。在约2公里的距离放置探测器,可以测量电子反中微子减少的程度,从而确定振荡幅度,即13的数值。

2.2 我国中微子探测研究开端

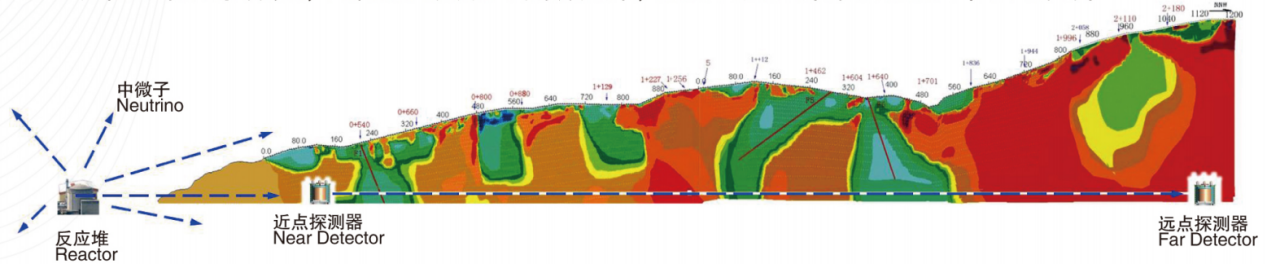

通过大气和太阳中微子发现中微子振荡现象后,寻找与13相关的第三种振荡模式成为当务之急。国际上共有七个国家提出了八个方案,其中大亚湾反应堆中微子实验具有核电站功率大、附近有山的地理优势和独创的多模块设计方案,精度最高。最终全世界有三个方案得以实施。

大亚湾反应堆中微子实验于2003年提出设想,2007年开始建设,2011年底开始运行,2012年率先发现第三种中微子振荡模式,2020年底退役。

大亚湾中微子实验将我国中微子研究推向国际最前沿,也为下一代反应堆中微子实验——江门中微子实验培养了队伍,积累了经验。

大亚湾中微子实验站整体布局

2.3 科研创新

》大亚湾中微子实验整体方案

实验站位于深圳大亚湾核电站内,包括3公里长的隧道,3个地下实验大厅,8个110吨重的中微子探测器,以及配套的两个功能厅和通用设施等。

大亚湾中微子实验采用独创的多模块测量方案,8个全同的探测器模块布置在三个实验大厅:远点4个、大亚湾近点2个、岭澳近点2个。同一实验室的多个模块可以统计减少系统误差,也能相互校验,确保实验的可靠性。

大亚湾中微子实验布局剖面示意图。三个实验大厅都位于山体中,岩石覆盖为100到330米,可将宇宙线产生的本底降低几百倍

大亚湾中微子实验远点实验厅

》中微子探测器

中微子探测器为三层圆柱体嵌套结构,其核心部分是液体闪烁体和光电倍增管。

来自反应堆的反电子中微子与探测器内靶物质发生反应,会发出微弱的光,被光电倍增管探测器探测到并转换为电信号,从而捕获到中微子。

探测器靶物质采用了高能所自主研发的掺钆液体闪烁体。结构上采用原创的反射板设计,减少了约一半的光电倍增管用量。

》实验大厅

中微子探测器放置在实验大厅的水池内,可将周围岩石产生的放射性本底降低100万倍。水池同时作为水切伦科夫探测器,与顶部的阻性板探测器组成反符合系统,探测宇宙线,减小本底。

110吨重的中微子探测器正在吊装入10米深的水池

2.4 实验成果

2012年3月8日,大亚湾中微子实验国际合作组宣布发现了一种新的中微子振荡,并精确测量了其振幅。该实验成果入选美国《科学》杂志2012年度十大科学突破,获得了2016年度国家自然科学一等奖、2016年度基础物理学突破奖等二十多项国内外奖项。

到2020年12月12日实验停止运行为止,取得了最精确的13测量、最精确的质量平方差测量、最精确的反应堆中微子能谱测量,首次探测到高能区反应堆中微子以及排除惰性中微子存在等一系列重大成果。

2016年基础物理学突破奖颁奖(左起第三、四位为陆锦标、王贻芳)

2016年国家自然科学一等奖颁奖

2.5合作研究

大亚湾中微子实验国际合作组由来自中国(包括香港、台湾地区)、美国、俄罗斯、捷克的38个科研机构约250位科学家组成,其中境外科学家约占一半。美国能源部投入3400万美元,其中约1000万美元用于实验建设,是其在海外第二大的基础研究投资项目。

探索宇宙奥秘:江门中微子实验

1.实验综述

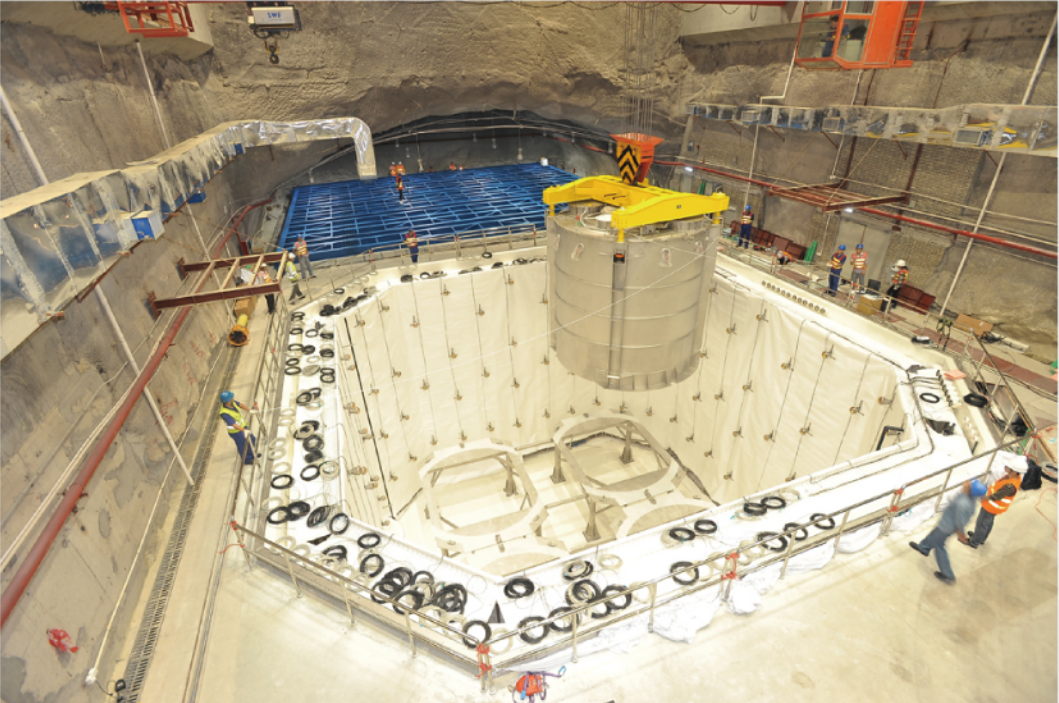

江门中微子实验是继大亚湾实验后由中国主持的第二个大型中微子实验,选址广东江门开平市金鸡镇。2013年初,中国科学院以战略性先导科技专项(A类)立项。

实验设施计划于2023年建成,建成后将巩固我国在中微子研究领域的领先地位,成为国际中微子研究中心之一。

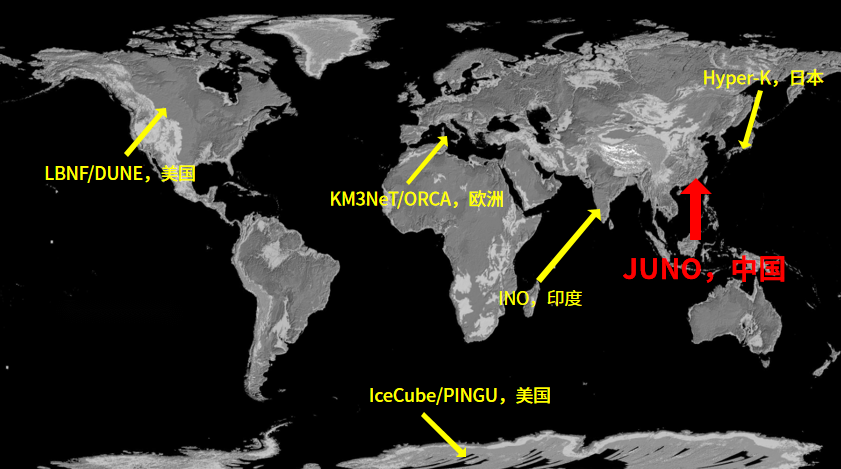

国际上测量中微子质量顺序的实验分布

1.1物理目标

实验的首要目标是确定中微子质量顺序,即3种中微子哪个最重。中微子质量顺序是中微子的内禀属性之一,决定了中微子的味结构,是所有粒子物理模型都必须面对的问题。它直接影响中微子与物质的相互作用,在宇宙演化、太阳及超新星中微子的产生与传播、各种长基线中微子振荡等领域有重要影响。它影响电荷-宇称破坏(CP)相角测量的实验前景,也决定另一类重要实验(无中微子双贝塔衰变实验)的发展方向。

JUNO实验还将在3个振荡参数的精确测量、超新星中微子、超新星背景中微子、太阳中微子、地球中微子、质子衰变、暗物质寻找等方面取得国际领先的成果。

1.2 选址

江门中微子实验选址在距阳江核电站和台山核电站等距离的55公里处,探测来自这两个核电站的反应堆中微子。

阳江核电站共有6个反应堆,总热功率为17.4GW。台山核电站共有2个反应堆,总热功率9.2GW。

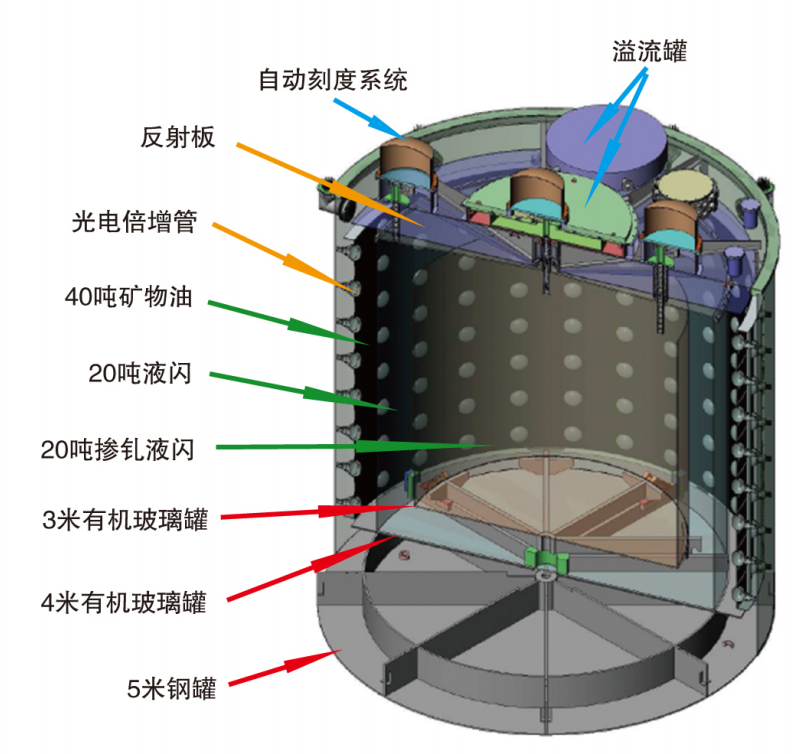

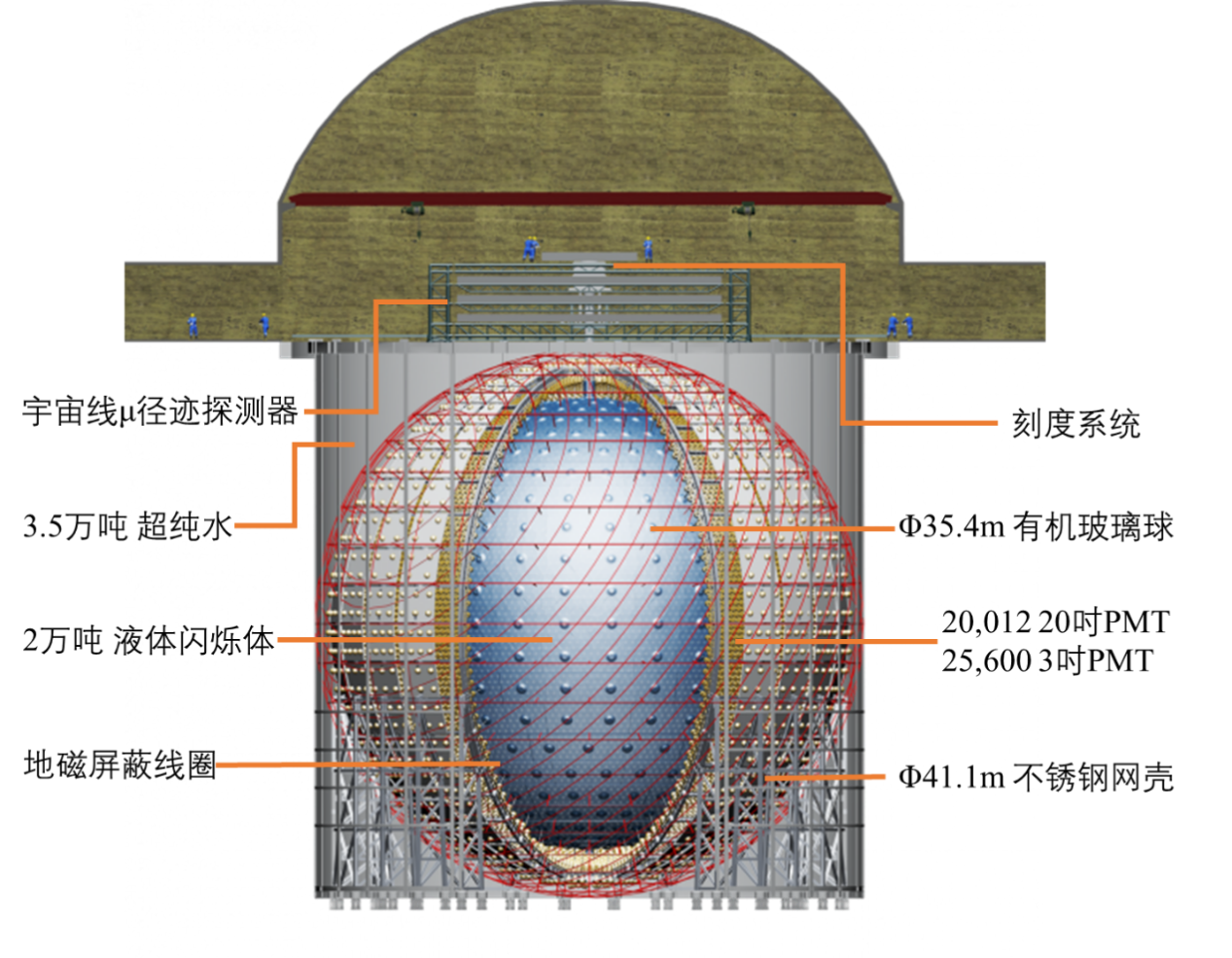

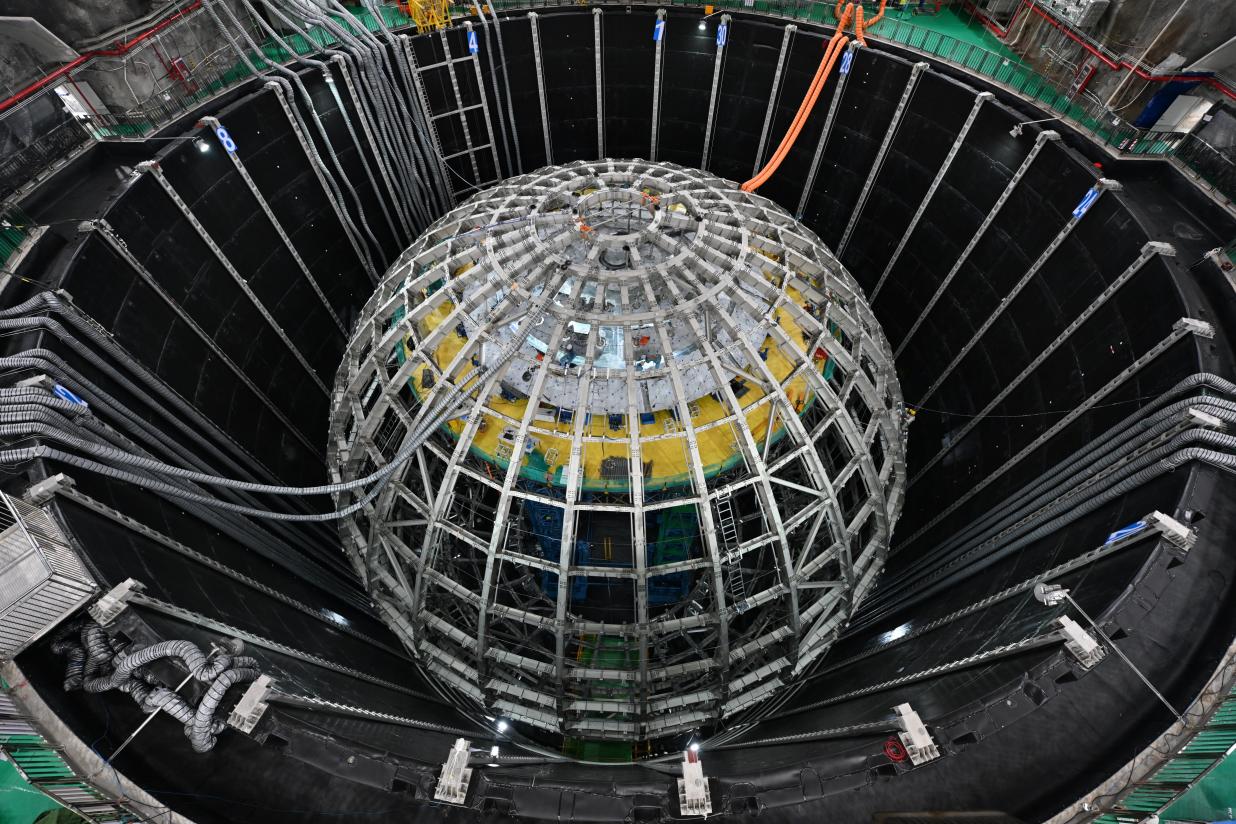

2.建设方案

为了减少宇宙线对实验的干扰,实验厅建在地下700米深处,因此,实验站建设包含地下、地上两部分:

地下建筑主要为斜井(1341米)、竖井(616米)、实验厅(跨度50米、高70米)及附属洞室。

地上建筑主要包括装配大厅、绞车房、地上动力中心、空调机房、氮气及纯净水房、办公楼等。

3. 科技创新

3.1不锈钢网壳结构

江门中微子实验探测器中心为一个装满2万吨液体闪烁体的有机玻璃球,由直径40米的不锈钢网壳结构支持。网壳结构需要达到毫米级精度,使用寿命30年。为此,高能所发明了高强度高摩擦不锈钢螺栓。

3.2最大的有机玻璃球

有机玻璃球的直径为35.4米、厚12厘米,为世界最大。将预制265块曲面板,在现场拼接。要求有机玻璃有极低的放射性本底和极高的透光率。

3.3最纯净的液体闪烁体

江门中微子实验将生产、纯化2万吨透明度世界上最高、放射性本底达到国际先进水平的液体闪烁体。其透明度比大亚湾中微子实验提高30%,放射性本底水平提高1000倍。

3.4量子效率最高的光电倍增管

实验将使用2万只直径50厘米的光电倍增管和2万5千只直径8厘米的光电倍增管。为提高光收集效率,实现表面积全覆盖,光电倍增管之间的间隙只有3毫米。

高能所与北方夜视等国内厂家建立研发合作组,经过几年攻关,研发了基于微通道板的新型光电倍增管(MCP-PMT),探测效率为国际最高。江门中微子实验对1.5万支MCP-PMT实测的平均探测效率为30.1%,高于国际同类产品的28.5%,也高于实验设计要求的27%。

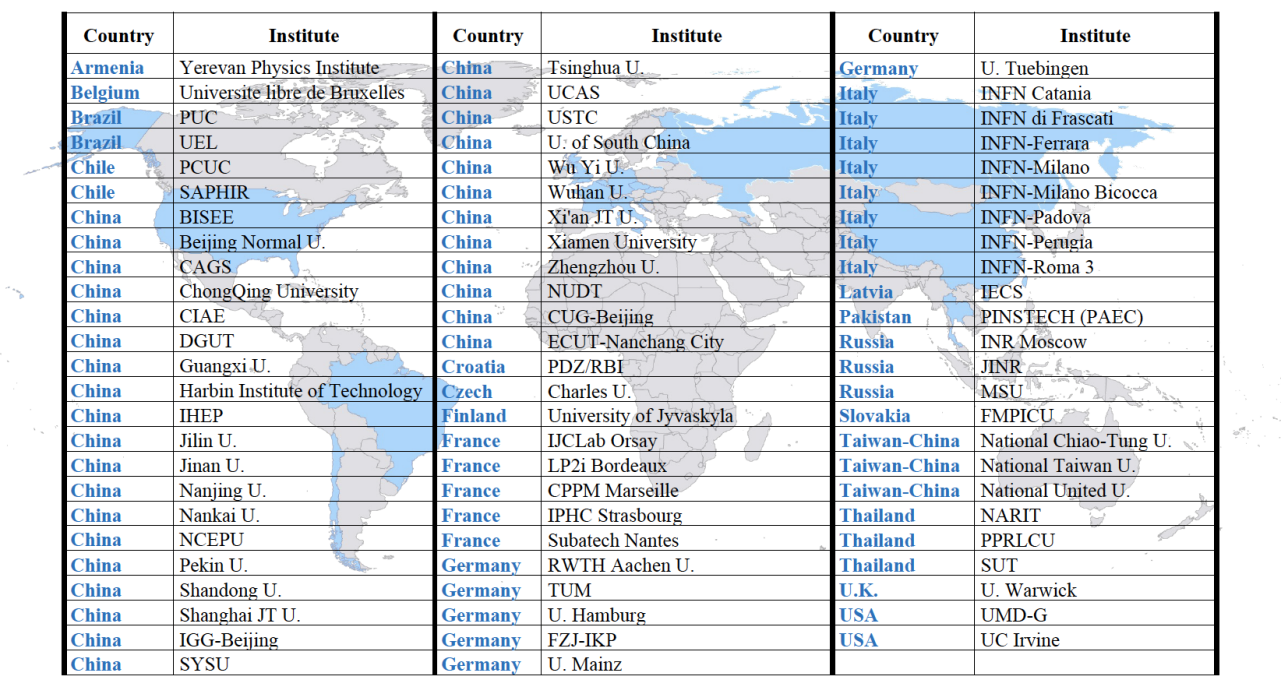

4. 国际合作

江门中微子实验是一个以我国为主、多国参与的大型基础科学研究项目。2014年7月28日,江门中微子实验国际合作组在北京正式成立,现在共有19个国家和地区、74个单位约700位科学家和工程师参加。