1.微观之“眼”

1.1 奇妙的中子

中子由英国物理学家查德威克于1932年发现,它和质子一起组成了原子核。

中子不带电,穿透性强:不易受到带电质子和电子的阻碍,能更为轻松地穿透物质,可用来研究大的工程部件的残余应力和金属疲劳,助力高端制造;

具有磁矩:尽管中子最终是电中性的,但它内部有带电的粒子,所以形成了磁矩,可用来研究硬盘等磁性材料、量子材料、拓扑材料……

分辨轻元素:中子对碳、氢、氧、氮等这些能源和生命科学领域极为重要的轻元素很敏感。比如中子可以穿透厚厚的金属容器,研究“可燃冰”的性质。

1.2 神奇的中子工厂

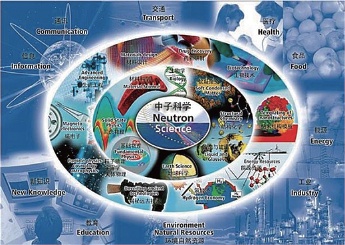

为了源源不断地产生中子,科学家们要建设一个大科学装置作为“中子工厂”,这就是散裂中子源。其产生的中子如同“探针”,可以清晰地检测物质的内部结构,是当今人类深度探索微观世界的有力工具。它广泛应用于新材料研发、关键零部件的性能检测等,为材料科学技术、物理学、化学化工、生命科学等基础研究和应用研究,提供了先进的技术平台,对满足国家重大需求、解决前沿科学问题具有重要意义。

2.脉冲式散裂中子源

中国散裂中子源(CSNS)是国家发改委支持建设的“十一五”国家重大科技基础设施,由中国科学院和广东省政府共同建设,位于广东省东莞市。

CSNS于2011年10月开工建设,2018年8月通过国家验收,是世界第四台、我国首台脉冲式散裂中子源,填补了国内脉冲中子应用领域的空白,设备国产化率超过90%,显著地提升了我国在磁铁、电源、探测器及电子学等领域相关产业的技术水平和自主创新能力,使我国在强流质子加速器和中子散射领域实现了重大跨越,技术和综合性能进入国际同类装置先进行列。

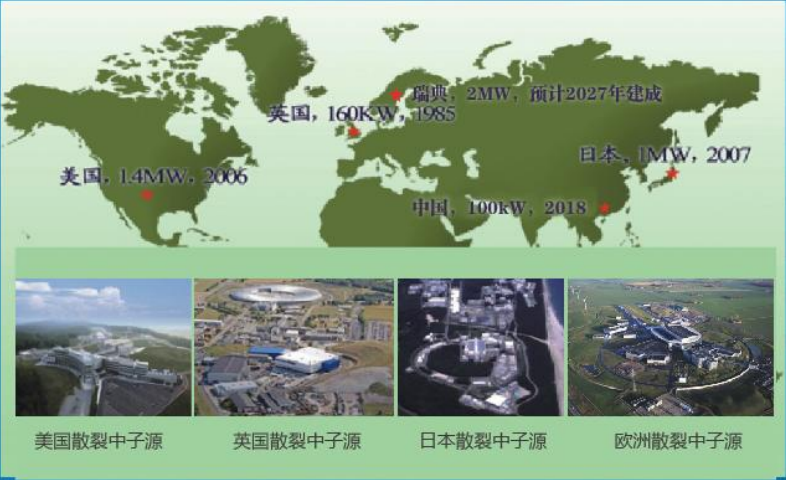

3.世界五大脉冲式散裂中子源之一

CSNS是发展中国家拥有的第一台脉冲式散裂中子源装置,与英国散裂中子源、美国散裂中子源、日本散裂中子源,以及在建的欧洲散裂中子源一起,被称为“世界五大散裂中子源”。

4.助力大湾区综合性国家科学中心建设

CSNS是粤港澳大湾区首个重大科技基础设施,它的建成为国内科研工作者带来了研究的“利器”,也为港澳科学家使用散裂中子源提供了前所未有的便利。CSNS作为粤港澳大湾区综合性国家科学中心的核心装置,是国家创新发展的重要引擎,为实现我国高水平科技自立自强贡献力量。

5.结构原理

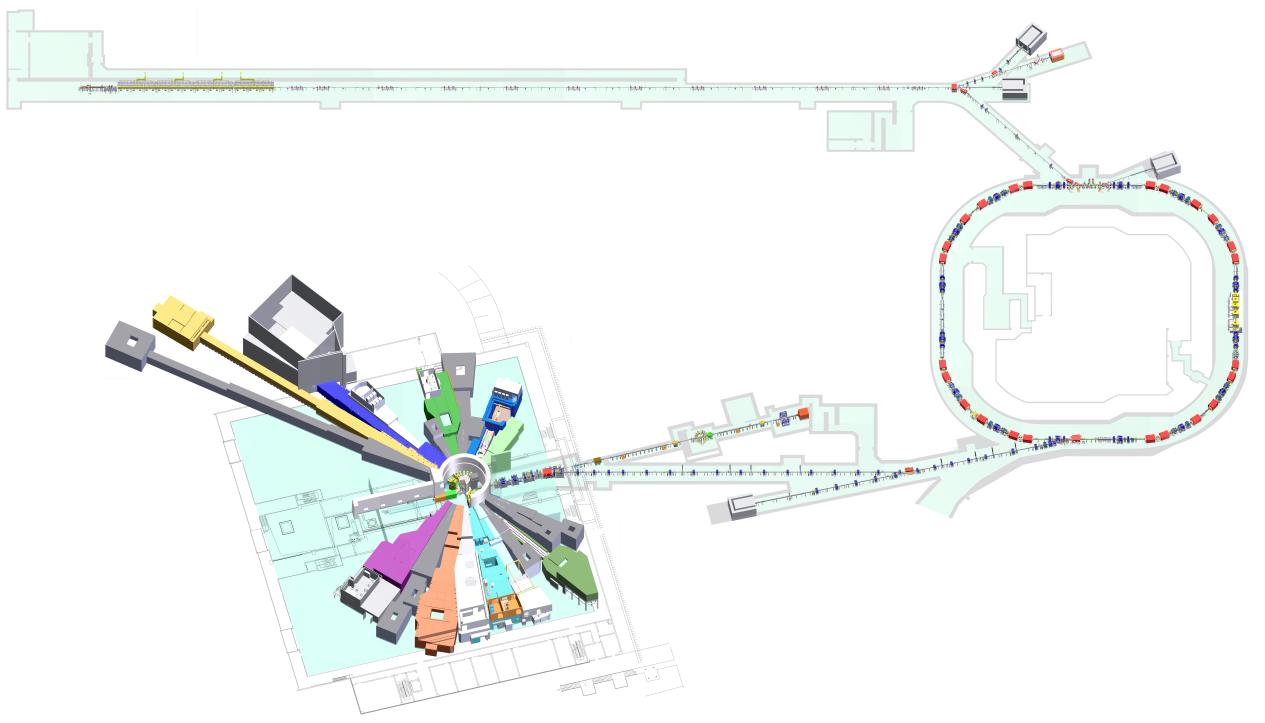

中国散裂中子源是各种高精尖设备组成的复杂整体,观测对象的尺度能达到分子和原子层级。CSNS主要包括1台负氢离子直线加速器、1台快循环质子同步加速器、1个靶站、20台左右谱仪和实验终端,及相应的配套设施和土建工程。

6.工作原理

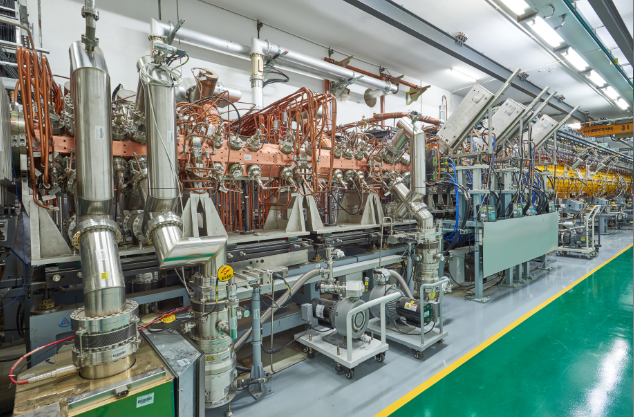

- 负氢离子束经过直线加速器的聚焦和加速,通过剥离作用变成质子注入到同步加速器中。

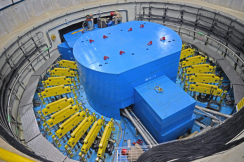

- 质子束流在同步加速器中不断被加速,最终被加速到16亿电子伏特,速度相当于0.92倍光速。

- 把质子束当成“子弹”,去轰击原子序数很高的重金属靶,金属靶的原子核被撞击出质子和中子。

- 科学家在中子谱仪上开展各种实验。

7.运行成果

CSNS投入运行后,大科学装置的综合效应开始逐步显现。伴随着国家重大战略部署的推进、新兴产业的发展以及国际前沿研究的需要,中国散裂中子源的注册用户数量、课题申请和完成数量同步快速增长。围绕“四个面向”,在多个领域开展重大创新研究。在磁性材料、纳米功能材料、高效催化剂、自旋电子学、有机太阳能薄膜电池、金属玻璃、高分子聚合物、生物大分子等国际科技前沿取得了一批成果。

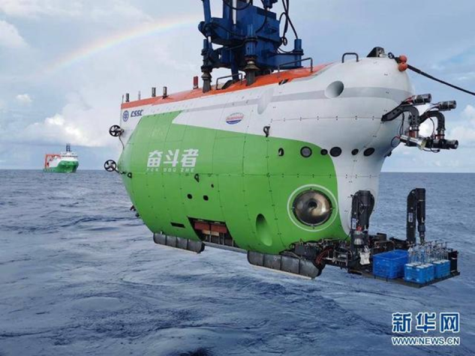

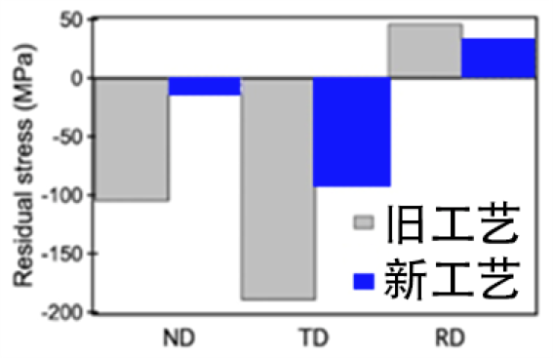

“奋斗者”号焊接工艺验证

钛合金焊缝是载人舱最薄弱的区域,焊接残余应力是影响壳体安全性和服役寿命的核心要素。科研人员利用散裂中子源开展了“奋斗者”号载人潜水器焊接模拟件的详细测量,首次明确了具有更低残余应力的焊接工艺,为球壳寿命预测、安全服役提供了关键数据支撑。

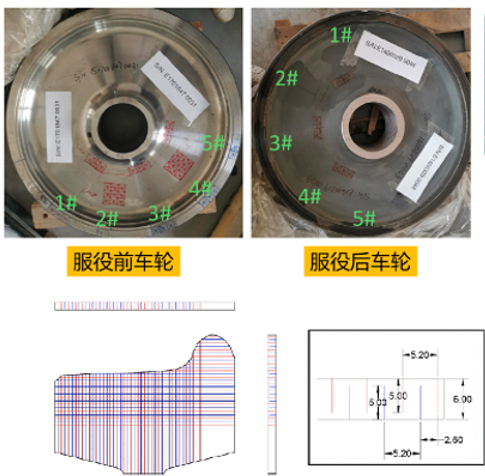

高铁车轮应力数据

对我国时速350公里等级使用的车轮开展残余应力的预先研究,首次获得了车轮内部深层的应力数据,并对国产与进口车轮服役前后的性能开展深入实验研究,为提升国产车轮的加工工艺和使用寿命提供了关键的技术数据。目前,400公里高速运行的车轮应力研究正在推进。

超级钢研究与开发

发展超高强度同时兼具优良韧性的结构材料是一个亟待解决的世界级科学难题和研究热点。香港大学黄明欣教授团队设计的超高强度同时兼具优良韧性的低成本超强D&P钢,在散裂中子源上精确获得了高强钢奥氏体相的体积分数和位错密度等微观参数,解释了高屈服强度诱发晶界分层开裂增韧新机制,打破了传统认为的提高强度会降低材料断裂韧性的认识,为发展高强高韧金属材料提供了新的设计思路。

具备极高屈服强度(~2GPa)、极佳韧性(102MPa·m½)的低成本超强D&P钢

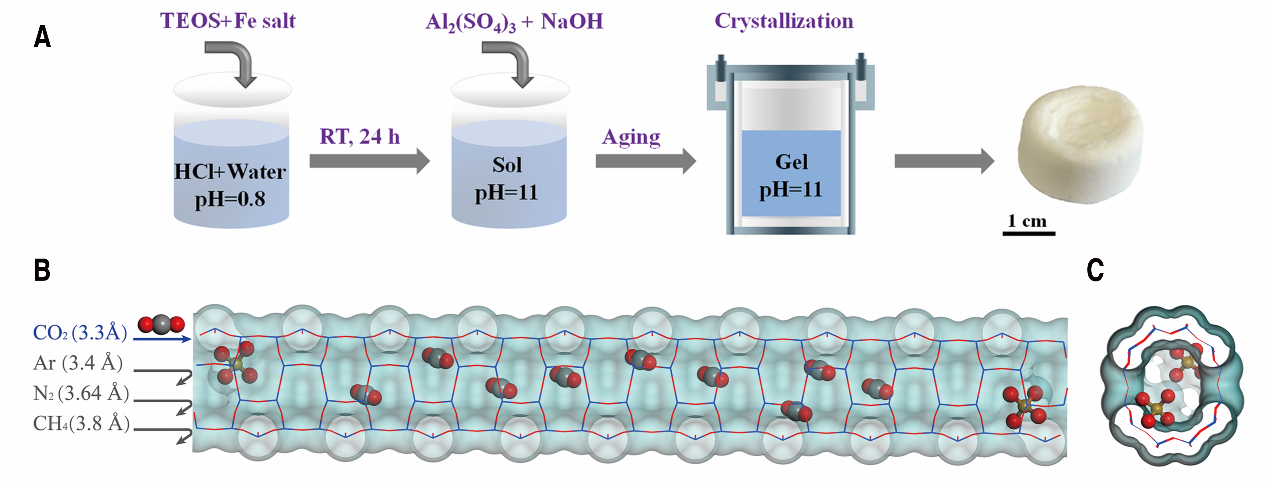

二氧化碳捕集分子筛

利用中子衍射轻元素和相邻元素高分辨探测的优势,联合同步辐射装置,确定了杂原子沸石的精细结构,发现具有迄今为止世界最高CO2体积吸附容量和分离效率的沸石吸附剂,对实现碳达峰和碳中和的目标具有重要意义。

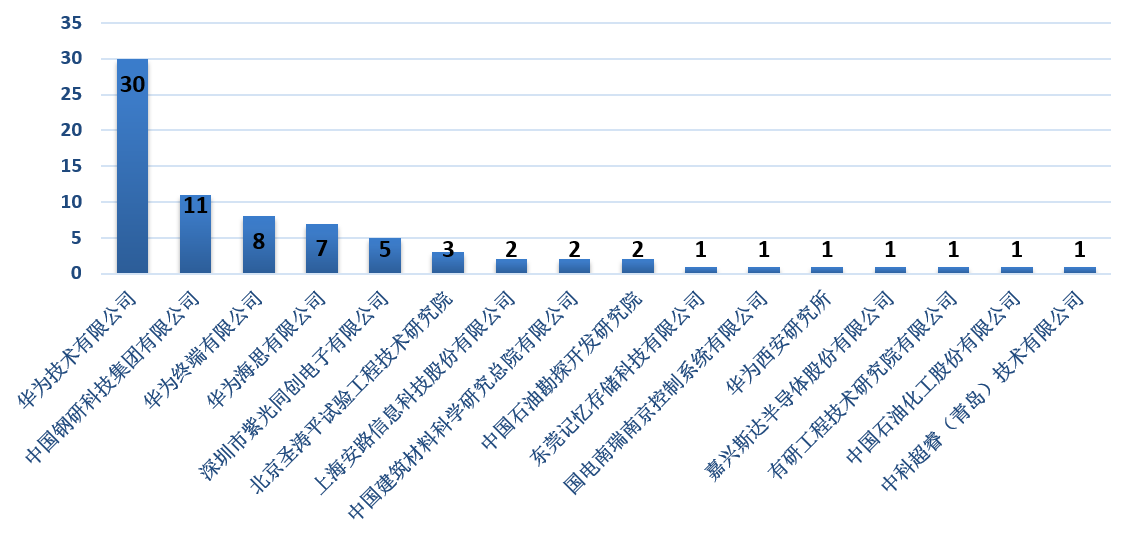

芯片单粒子效应测试

为高技术企业和研究机构在高性能芯片、电池、材料、应力检测等行业领域的研发提供重要支撑,主要用户单位有:钢研院、国电、中石油、中航工业、海思半导体、中科超睿、紫光同创等。

开展了癌症治疗新型药物、新冠病毒核酸聚合酶等的研究,为药物研发提供微观机理支撑。